Ирритация коры, покрывающей глубинные структуры головного мозга – это такой естественный процесс, который в норме происходит как результат воздействия внешних факторов, что заставляет ЦНС реагировать и формировать физиологический ответ. Патологии нервных структур провоцируют нарушения в работе мозга, что отражается в раздражении (ирритации) его отделов без влияния внешних стимулов. Подобное состояние приводит к сбоям в работе всех систем организма. Диагностируется в любом возрасте независимо от пола человека.

Что такое ирритация коры головного мозга

Ирритация коры, покрывающей глубинные структуры головного мозга – это такой естественный процесс, который в норме происходит как результат воздействия внешних факторов, что заставляет ЦНС реагировать и формировать физиологический ответ. Патологии нервных структур провоцируют нарушения в работе мозга, что отражается в раздражении (ирритации) его отделов без влияния внешних стимулов. Подобное состояние приводит к сбоям в работе всех систем организма. Диагностируется в любом возрасте независимо от пола человека.

Определение патологии

Ирритативные нарушения возникают вследствие нарушения передачи нервных импульсов, что провоцирует ухудшение мозговой деятельности. Ирритация коры, покрывающей головной мозг – это такое патологическое состояние, которое проявляется спонтанным возникновением очага раздражения на определенном участке, что приводит к появлению характерной симптоматики. Примером нормальной реакции нервной системы на внешний раздражающий фактор может служить уменьшение диаметра зрачка в ответ на яркий свет, которое происходит в результате раздражения зрительного нерва.

Спонтанная ирритация без очевидных причин – патология, которая существенно осложняет жизнь человека. Ирритация участков головного мозга не включена в международный перечень болезней МКБ-10, потому что чаще раздражение корковых, срединных (глубинных), диэнцефальных структур является симптомом первичного заболевания. Среди патологий, проявляющихся подобной симптоматикой, стоит отметить опухоль с локализацией в мозговой ткани, органическое поражение нервной ткани разной этиологии.

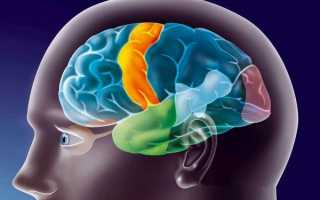

Различают очаговое (ирритация локального участка коры) и диффузное (патологический процесс распространяется по всей коре) раздражение корковых структур. Патологическое состояние может сопровождаться специфическими признаками или протекать бессимптомно. Ирритация стволовых структур, которые включают ствол, медиобазальные и промежуточный отделы, приводит к нарушениям функций головного мозга и организма. Сбои проявляются в виде синдромов нейропсихологического и вегетативного происхождения.

Ирритация в области диэнцефальных структур, в состав которых входит таламус, гипоталамус, гипофиз и другие участки головного мозга – это патологическое состояние, часто проявляющееся снижением самооценки, резкими перепадами настроения, апатией, повышенной утомляемостью, что свидетельствует о поведенческих и психо-эмоциональных нарушениях.

Причины возникновения

Патологическое состояние может развиваться как осложнение соматических болезней – кори, ветрянки, краснухи, малярии. Спровоцировать подобные нарушения может повышение значений внутричерепного давления, обусловленное разными причинами. В число причин ирритативных изменений входят:

- Черепно-мозговые травмы.

- Инфекционные болезни, затрагивающие отделы мозга (менингит, энцефалит, абсцесс, арахноидит).

- Опухолевые процессы и другие объемные образования в полости черепа (кисты, очаги геморрагии).

- Демиелинизирующие заболевания, в том числе рассеянный склероз.

- Поражения сосудистой системы, снабжающей ткани мозга (атеросклероз, ТИА – преходящие нарушения мозгового кровообращения, эмболия – закупорка сосуда, инсульты ишемического, геморрагического типа).

- Нейродегенеративные болезни.

- Нарушение обменных процессов.

- Интоксикации, протекающие в острой и хронической форме (хронический алкоголизм, отравление химическими веществами).

В числе провоцирующих факторов стоит отметить злоупотребление спиртными напитками, прием наркотических средств, стрессы, чрезмерные умственные, психические, физические нагрузки, проживание в регионе с неблагоприятной экологией. Нередко подобные нарушения возникают в период беременности, как следствие гормональных перестроек на фоне имеющихся органических повреждений мозга.

Насколько серьезна минимальная дисфункция?

Часто ребенку с такими признаками выставляется диагноз минимальной дисфункции. Его жалобы умеренны, а в анамнезе заболевания имеют место:

- беременность с осложнениями либо протекающая в тяжелой форме, с необходимостью медикаментозной коррекции;

- несостоятельность родовой деятельность и необходимость ее стимуляции различными путями;

- инфекционные заболевания либо обострения хронической патологии в различные природы беременности;

- стрессы и сильные психоэмоциональные возбуждения во время вынашивания ребенка;

- радиационные аварии;

- экологические проблемы.

Такая патология сегодня встречается довольно часто. Опубликованы статистические данные, что её обнаруживают у каждого пятого малыша.

Дети с этим диагнозом предъявляют следующие жалобы:

- регулярные головные боли;

- раздражительность, плаксивость, частые нервные возбуждения;

- нарушения речи;

- плохая память;

- снижение внимания;

- отставание в развитии;

- сложность пребывания в коллективе;

- проблемы со сном и аппетитом.

На начальном этапе появления жалоб часто должного внимания этому не уделяется. Такие пограничные состояния расцениваются как индивидуальные особенности характера. По мере развития болезни, симптомы не прекращаются, а переходят в свою новую стадию, более интенсивную и выраженную. В конце концов, они могут достичь серьезных нервных расстройств, например, переходящих в эпилепсию.

Основные признаки

Дисфункция срединных (глубинных) отделов часто проявляется приступами общей слабости, чувством удушья, головокружением, недомоганием, немотивированным страхом, изменением значений пульса и артериального давления. Эти симптомы схожи с признаками эпилепсии и отражают процесс ирритации мозговых структур. Раздражение корковых отделов чаще проявляется отклонениями в поведении без выраженных неврологических симптомов. Симптоматика, обусловленная расстройством, зависит от локализации очага раздражения:

- Лобная зона. Проявления: двигательная дисфункция, подергивания головы и органов зрения. При поражении адверсивного поля возникают судороги, часто с помрачением, утратой сознания в начале приступа.

- Височная зона. Сопровождается слуховыми галлюцинациями. Поражение оперкулярной области инициирует непроизвольные глотательные и жевательные движения.

- Затылочная зона. Проявления: зрительные галлюцинации, фотопсия – появление в поле обзора посторонних предметов (точки, молнии, пятна, линии).

- Теменная зона. Проявляется расстройством чувствительности – онемением, покалыванием, нарушением восприятия холодных, горячих предметов, изменением болевого порога. Поражение области центральной извилины сопровождается эпилептическими припадками, которые на начальной стадии затрагивают мышцы лица и конечностей.

- Черепные ямки. Проявления: зрительная и слуховая дисфункция, невралгия тригеминального типа (затрагивающая тройничный нерв), расстройство обоняния.

Дисфункция височных долей мозга

В первую очередь, височные патологии ассоциированы с аутизмом — заболеванием, приводящим к недоразвитию речевых функций, недостаточным уровнем мышления. Часто наблюдаются приступы агрессии, ведет себя человек в соответствии с примитивными типами поведенческих реакций, не соответствующих требованиям современного общества. Уровень социализации и способность к выживаемости в обществе и в условиях современного мира находится на критически низком уровне. Адаптивность и приспосабливаемость также практически отсутствуют, способность к обучению минимальна. Преобладает приспособительный и подражающий характер мышления и деятельности. В этой зоне расположены эпилептические очаги, раздражение способствует припадкам различного типа, которые препятствуют нормальной адаптации.

Дети с аналогичными нарушениями не могут учиться в общей школе, они требуют специальных условий и особого подхода. С этой целью разрабатывается так называемая, система инклюзивного образования. При их дисфункции нарушается и нормальное функционирование органа слуха, поскольку эта зона отвечает за формирование потребностей, эмоций, желаний человека. Также этот отдел отвечает за память, активирует работу органов. При акустической агнозии нарушается способность человека идентифицировать звуки. Человек не способен дифференцировать голосовые вибрации, не отличает знакомые голоса от незнакомых. Нарушается регуляция активности, изменяется и высший уровень нервной деятельности — человек недостаточно осознает связи, не воспринимает многие ситуации. У него нарушены пространственно-временные связи, ориентировка по слуху. Наблюдаются частые депрессии.

[], [], [], [], [], [], [], []

Диагностика

Основной метод диагностики – исследование в формате ЭЭГ (электроэнцефалограмма). В ходе исследования регистрируются биоэлектрические потенциалы мозговых структур, что отражается в определенных паттернах (волны, амплитуда, ритм). Раздражение участков мозга проявляется признаками:

- Десинхронизация, неравномерность амплитуды альфа-ритма.

- Увеличение объема в общей структуре колебаний и амплитуды бета-ритма.

- Появление большого количества острых пиков в общей картине волн.

Признаки, выявляющиеся во время исследования ЭЭГ, напоминают эпилептиформные изменения. Чтобы установить первичные причины нарушений, проводится инструментальная диагностика, которая позволяет выявить основное заболевание. С этой целью назначают обследование в формате МРТ, КТ, УЗИ, ангиография, позитронно-эмиссионная томография. Нейропсихологическая диагностика проводится для выявления характера и степени нарушений в эмоциональной, речевой, когнитивной сфере.

Когда представляет опасность

Если у пациента травма головы и при этом есть такие нарушения, как утрата сознания, процессы кровообращения дыхания работают с перебоями, то это прямо может указывать, даже без проведения дополнительных обследований, что имеется дисфункция стволовых структур.

Также и в другом случае, когда у пациента не была травмирована голова, но проявились симптомы, выраженные в нарушениях сознания, наличии приступов судорог либо поражении нервов черепа. В таких ситуациях врач может провести ЭЭГ. Большая вероятность того, что при проведении данного обследования выявятся симптомы, указывающие на ирритацию мозгового ствола. Тогда перед врачом возникает задача по установлению причин ирритации. С этой целью могут быть назначены КТ или МРТ. Данная форма позволит выявить, например, новообразование, которое сдавливает или сдвигает стволовую структуру. Что, соответственно, и служит причиной появления указанных симптомов. Обе ситуация опасны для пациента и требуют быстрого вмешательства.

Стволовая дисфункция представляет серьезную опасность. Как уже говорилось, ствол располагает важными для обеспечения жизнедеятельности центрами дыхания и кровообращения, кроме этого в нем находятся черепно-мозговые нервы с ядрами. Нарушение функций этих структур мозга нередко провоцирует развитие:

- Дисфонии, то есть слабости голоса.

- Расстройствам речи, или дизартрии, когда во рту происходит нечто вроде пережевывания каши.

- Дисфагии, которая выражается в сбоях процесса глотания.

Когда образуется очаг в стволе, то это приводит в одних случаях к параличу, и поражению нервов мозга в других.

Способы лечения

Лечение патологического состояния, которое проявляется общемозговыми изменениями ирритативного характера, направлено на устранение его причин. Проводится лечение первичного заболевания, которое спровоцировало соответствующую симптоматику. В случае инфекционного поражения назначают антибактериальные и противовирусные препараты. Другие лекарственные средства:

- Ноотропные, стимулирующие клеточный метаболизм в нервной ткани, защищающие нейроны от повреждений.

- Регулирующие мозговой кровоток, улучшающие реологические свойства крови.

- Антидепрессанты, успокоительные.

Программа терапии предполагает прием препаратов, укрепляющих сосудистую стенку, регулирующих уровень холестерина и липидный обмен, препятствующих образованию тромбов. Больному следует избегать травм в области головы, чрезмерных физических и психических нагрузок. Терапевтические мероприятия включают нейрокоррекцию – процедуры, в ходе которых перераспределяются функции мозга, задействуются компенсаторные механизмы.

Ирритация (раздражение) мозговых структур приводит к появлению поведенческих нарушений и неврологической симптоматики, из-за чего ухудшается качество жизни больного. Патологическое состояние является следствием первичного заболевания, которое выявляется в ходе диагностического обследования и подлежит лечению в первую очередь.

Источник

Магнитотерапия как оптимальный метод лечения

Низкочастотная импульсная магнитотерапия Biomag – это оптимальный метод, сочетающий несколько эффектов:

- эффект фармакотерапии – улучшение микроциркуляции насыщенной кислородом крови и питательных веществ в ЦНС;

- эффект физиотерапевтического лечения – коррекция мышечного тонуса, ускорение восстановления.

У взрослых, перенесших инсульт (после лечения острой стадии, направленной на поддержание жизненно важных функций, противоотечной, тромболитической терапии, нормализации артериального давления), магнитотерапия показана в начальных фазах реабилитации.

Путем применения низкочастотной импульсной магнитотерапии Biomag достигается прямая стимуляция нейронов, расширение сосудов прекапилляров и капилляров в поврежденных тканях ЦНС. Это приводит к значительному улучшению микроциркуляции, снабжению мозга кислородом и питательными веществами, противоотечному эффекту.

Что провоцирует раздражение головного мозга

Раздражение структур головного мозга может возникнуть у пациентов абсолютно любого возраста, у взрослых и у детей. Причины, вследствие которых может возникнуть ирратация различных отделов головного мозга, могут быть разные:

- инфекционные заболевания (грипп, малярия, ревматизм и другие);

- опухолевые образования (злокачественные или доброкачественные);

- нарушения обмена веществ;

- конституционная недостаточность раздраженной области;

- проблемы с кровообращением вследствие различных причин: атеросклероз, травмы головы, повышение внутричерепного давления.

Кроме прочего, усугубить ситуацию могут и другие неблагоприятные факторы: употребление алкоголя, таксикомания и наркомания, плохая экология, производственная вредность, различные психогенные факторы (стресс, сильные умственные нагрузки, шоковые ситуации).

Гормональные перестройки в период беременности и лактации также могут негативно сказаться на уже имеющемся повреждении головного мозга.

Насколько серьезна минимальная дисфункция?

Часто ребенку с такими признаками выставляется диагноз минимальной дисфункции. Его жалобы умеренны, а в анамнезе заболевания имеют место:

- беременность с осложнениями либо протекающая в тяжелой форме, с необходимостью медикаментозной коррекции;

- несостоятельность родовой деятельность и необходимость ее стимуляции различными путями;

- инфекционные заболевания либо обострения хронической патологии в различные природы беременности;

- стрессы и сильные психоэмоциональные возбуждения во время вынашивания ребенка;

- радиационные аварии;

- экологические проблемы.

Такая патология сегодня встречается довольно часто. Опубликованы статистические данные, что её обнаруживают у каждого пятого малыша.

Дети с этим диагнозом предъявляют следующие жалобы:

- регулярные головные боли;

- раздражительность, плаксивость, частые нервные возбуждения;

- нарушения речи;

- плохая память;

- снижение внимания;

- отставание в развитии;

- сложность пребывания в коллективе;

- проблемы со сном и аппетитом.

От редакции : Этапы проведения и противопоказания МРТ сосудов головного мозга

На начальном этапе появления жалоб часто должного внимания этому не уделяется. Такие пограничные состояния расцениваются как индивидуальные особенности характера. По мере развития болезни, симптомы не прекращаются, а переходят в свою новую стадию, более интенсивную и выраженную. В конце концов, они могут достичь серьезных нервных расстройств, например, переходящих в эпилепсию.

Симптоматика поражения разных отделов

Зависимо от того, где локализована зона раздражения, проявляются определенные симптомы.

Раздражение может появиться в подкорке или коре больших полушарий.

К подкорке относят диэнцефальные области:

- стволовые (к ним относится непосредственно ствол, промежуточный мозг, медиобазальные отделы коры лобной и височной долей);

- срединные (мозолистое тело, стенки третьего желудочка, эпифиз, лимбическая система, имеющая сложную анатомическую структуру).

Такое разделение весьма условно, так как некоторые отделы относятся к той и другой области.

Поражение корковых отделов

Ирритация коры головного мозга чаще всего проявляется эписиндромом и прочими расстройствами. Симптоматика зависит от того, где именно находится раздражение:

- Задний отдел средней лобной части. В данном случае характерны приступы с подергиваниями глазниц, головы.

- Адверсивное поле. Такое раздражение обычно проявляет себя в виде судорог с противоположной от патологического очага стороны тела. Сознание человек теряет еще в начале припадка.

- Оперкулярная зона. При ее поражении у человека появляются так называемые оперкулярные приступы — бесконтрольные причмокивания, чавкания, облизывания и жевательные движения.

- Центральная извилина. Эпиприступ в данном случае начинается развиваться в мышцах ног и рук, затем усиливается. Может сопровождаться потерей сознания.

- Задняя центральная извилина. Для этого вида нарушения характерна чувствительная эпилепсия. Также противоположная патологической области поражения сторона туловища немеет, в ней ощущаются неприятные покалывания (так называемая парестезия). Такой припадок может усилиться и охватить даже соседние участки тела.

- Затылочная доля. При раздражении в этом поле возникают припадки с поворотами глазниц и головы в противоположную сторону, возможен общий эпилептический припадок. Нередки и галлюцинации, когда больной видит световые вспышки, искры и молнии.

- Височная доля. Нарушения в ней характеризуются галлюцинациями слуха и обоняния. Часто случается кратковременная утрата сознания. Сигнальным симптомом может послужить резко возникшее чувство нереальности или же, наоборот, состояние «дежа-вю».

- Лобная доля. Симптомами ее раздражения являются непроизвольные хватательные движения. Пациент автоматически захватывает предмет, касающийся его ладони. Редко такая патология перерастает в более сложную форму, когда хватаются предметы, появляющиеся перед глазами.

- Черепные ямки (ЧЯ). При раздражении в передней черепной ямке нарушается обоняние и зрение. Если же изменения коснулись задней ЧЯ, то в первую очередь страдают слух и обоняние, нарушается лицевая чувствительность. Может возникнуть болевой тик и офтальмопарез, если имеется повреждение в средней ЧЯ.

- Мозговой придаток. Сложно не заметить нарушения в этом мозговом отделе. Ведь их симптоматика очень ярко выражена: увеличивается в размерах нос и язык. Также наблюдаются патологии половых органов, избыточность веса.

Признаки ирритации диэнцефальных структур мозга

При нарушении в подкорковых областях мозга у пациента могут наблюдаться эпиприступы. Кроме того, данному виду нарушения присущи когнитивные (умственные) и вегетативные расстройства.

Общие подходы к диагностике и лечению

Термин «ирритация» применим и для характеристики электроэнцефалограммы, если имеется картина десинхронизации колебаний, а также на диаграмме имеются нехарактерные пики и волны.

Именно с проведения ЭЭГ начинается выявление и диагностика неврологических заболеваний при наличии соответствующих симптомов.

Дополнительно для обнаружения основной патологии (первопричины) пациенту могут назначаться и другие инструментальные исследования: МРТ, ангиография и прочие.

Нейропсихологическая диагностика помогает выявить у пациента речевые, когнитивные и эмоциональные нарушения, которые явились следствием раздражения определенных отделов мозга.

Лечение же начинается с устранения заболевания, которое повлекло за собой раздражение структур мозга (например, инфекционное заболевание или опухоль).

Затем пациент проходит нейрокоррекцию – целый комплекс специальных психологических методик, направленных на то, чтобы переструктурировать функции мозга.

Источник

Как помочь ребенку

Важно поговорить с ребенком, объяснить ему, что проблемы связаны не с его характером, а с биологическим (в частности, психонейрофизиологическим) расстройством. Ребенка с дисфункцией мозговых структур нельзя перевоспитать

Лечение надо доверить специалистам.

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, не получал наказаний за свои неудачи. Благодаря родительскому терпению, поддержке и любви он будет лучше преодолевать препятствия, справляться с различными задачами

Постарайтесь воспитывать его в позитивном направлении, цените то, что он делает, даже если это мелочи. Не вините его за слабости.

Обеспечьте ему разнообразное питание, богатое фруктами и овощами. Напротив, избегайте продуктов, полных раздражающих химикатов, искусственных добавок, ароматизаторов, красителей, искусственных подсластителей, сахаров и жиров.

Дисфункция мозговых структур может существенно влиять на качество жизни человека. Однако раннее выявление и терапия таких расстройств во многих случаях помогают вернуть ЦНС нормальную активность.