Родителям следует знать, что в нашей клинике проводится

РЭГ детям

. Подобная диагностика определяет состояние мозговых сосудов ребенка – их эластичность в случае нагрузок и показатели прочности. Чаще всего основным показанием к проведению обследования являются головные боли. Дело в том, что нарушенное кровообращение может оказаться причиной такого состояния и благодаря РЖГ врач получает понятие о том, как происходит приток крови внутри головы ребенка, и как он распределяется по всем сосудам.

Необходимо знать, что РЭГ детям

является безболезненной процедурой и, пожалуй, единственным ее недостатком, связанным с трудностями проведения для детей, заключается в необходимости обеспечения полной неподвижности пациента. Как правило, добиться этого от маленьких малышей этого почти нереально и потому существует вероятность искаженных результатов. Впрочем, в нашем медицинском центре работают квалифицированные специалисты, которые умеют делать РЭГ даже недавно рожденным младенцам так, что результаты получаются максимально точными.

Рэография головы (РЭГ)

Posted at 23:55h in Услуги by doctor

Реоэнцефалография сосудов головного мозга является простым, но эффективным методом диагностирования. В результате проведения этой процедуры выявляются такие патологические процессы, как нарушение кровообращения, а также другие отклонения от нормального функционирования этого важного органа.

Метод пользуется популярностью у пациентов и врачей. Это объясняется не столько ценовой доступностью обследования, сколько высокой информативностью, возможностью быстро получить точные результаты.

Большим преимуществом перед другими способами обследования сосудов мозга является малоинвазивность, что становится фактором, располагающим к использованию этой диагностики даже для пациентов детского возраста.

Общие сведения о методе

Реоэнцефалография (РЭГ) позволяет выявить нарушения кровообращения в мозге даже на ранних стадиях патологии и тем самым предотвратить возможность развития осложнений, представляющих опасность для здоровья и жизни пациентов.

Ее неоценимое преимущество перед МРТ и КТ – возможность обследоваться, не дожидаясь очереди, которая в иных местах составляет около полугода. Не умаляя эффективности магнитно-резонансной и компьютерной томографии, необходимо отметить, что своевременно начатое лечение – залог победы над недугом, а в некоторых случаях – возможность сохранить пациенту жизнь.

Что это за процедура, кому необходимо ее проведение, как подготовиться к обследованию – вот вопросы, которые будут рассмотрены в статье.

С какой целью проводится

Кроме процедур, связанных с необходимостью исследования патологических изменений в артериях и сосудах головного мозга, целесообразно проведение РЭГ с профилактической целью.

Особенности РЭГ как исследования

С помощью реоэнцефалографии врачи оценивают мозговое кровообращение. Тонус сосудов и уровень кровенаполнения в определенном участке головного мозга может помочь определить развивающуюся патологию и начать лечение сразу же, не дожидаясь развития тяжелых стадий заболевания. Среди параметров РЭГ есть скорость распространения волны пульса, вязкость крови, время протекания и скорость кровотока, выраженность реакции сосудов. Однако некоторые медики убеждены, что методика исследования РЭГ безнадежно устарела и не идет ни в какое сравнение по точности и полноте данных, получаемых при томографии головного мозга. Отчасти это правда, но нельзя сказать, что данное исследование полностью бесполезно – оно существенно проясняет клиническую картину и позволяет врачу назначить лечение как можно быстрее, а это подчас способно предотвратить летальный исход. Поэтому врачи до сих пор назначают этот вид исследования среди прочих в спорных моментах.

Принцип действия аппарата

Суть реоэнцефалографии заключается в том, что при помощи специального аппарата – реографа – через головной мозг пропускают электрический ток слабой частоты, в результате чего на мониторе визуализируется сопротивление тканей мозга. Таким образом выявляются нарушения в артериях, венах и мелких сосудах.

Наличие в приборе шести каналов обеспечивает возможность обследования одновременно нескольких участков мозга.

В проекции исследуемых зон с помощью эластичной резиновой ленты устанавливаются металлические электроды, которые передают изображение на монитор.

Когда назначается проведение РЭГ

- жалобы пациента на головокружение;

- ухудшение состояния при изменении атмосферного давления;

- остеохондроз;

- шум в ушах;

- изнуряющие головные боли;

- подозрение на ишемическую болезнь;

- провалы в памяти;

- ослабление зрения;

- потеря слуха;

- атеросклероз;

- гипертонический криз;

- дистония;

- гипертензия артерий головного мозга.

При всех патологиях, связанных с нарушением состояния сосудов – их кровенаполнением, изменением скорости кровотока и вязкости, необходимо проведение РЭГ.

Что показывает исследование

- На основании реоэнцефалографии сосудов головы специалисты получают значимую информацию о состоянии объекта обследования. Среди них —возможность изучения тонуса сосудов, их эластичности, скорости кровообращения и притока/оттока крови.

- Использование реоэнцефалографии дает возможность не только выявлять отклонения в сосудах мозга, но и осуществлять контроль кровотока после сложных операций или тяжелых травм.

- С помощью РЭГ обнаруживаются различные патологии, а также устанавливается степень тяжести патологического процесса.

При этом немаловажное значение имеет высокая скорость получения результатов.

Какие проблемы выявляются

- наличие черепно-мозговых травм;

- локализация гематом, образовавшихся вследствие травмы головы;

- предынсультное состояние;

- поражение сосудов атеросклеротическими бляшками (атеросклероз);

- тромбообразование в сосудах мозга;

- предрасположенность к повышению артериального давления;

- болезни, связанные с нарушением кровообращения.

Проведение процедуры облегчает задачу постановки точного диагноза, на основании которого врач назначает адекватный курс лечения. С помощью нее же в дальнейшем он отслеживает эффективность терапии.

Благодаря совершенной безопасности такого обследования для здоровья пациента, ее можно проводить неоднократно.

Одним из наиболее существенных плюсов энцефалографии является возможность разграничения прединсультных показателей, имеющих определенные различия для мужчин и женщин.

Другие особенности метода

Еще больше информации получают специалисты с помощью проведения функциональных проб.

Наиболее простая и доступная из них – с нитроглицерином. Данное вещество способствует понижению тонуса сосудов. Используется эта проба с целью дифференцирования органических и функциональных нарушений.

РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 1. Лекция для врачей

Лекция для врачей «РЭГ исследование сосудов головного мозга». Часть 1

Содержание

УЗИ или РЭГ. Аспекты применения реоэнцефалографии для оценки мозгового кровообращения. Часть 2

Анализ реографической (РЭГ) кривой. Часть 3

Методика проведения реоэнцефалографии (РЭГ). Исследование мозгового кровотока. Часть 4

Изменение РЭГ при артериальной гипертензии. Часть 5

Сосудистая дистония. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 6

Изменение РЭГ при атеросклерозе. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 7

Изменение венозного кровоснабжения мозга и внутричерепная гипертензия. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 8

Внутричерепная гипертензия. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 9

Нарушения мозгового кровообращения. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 10

Изменения РЭГ при нарушении проходимости артерий головного мозга. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 11

Закрытая черепно-мозговая травма. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 12

Функциональные пробы в РЭГ. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 13

Артефакты при регистрации реограмм. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 14

Патологии. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 15

Реографические методы (РЭГ)

Реографические методы практически не имеют противопоказаний и пригодны для продолжительных исследований, в том числе мониторирования. Метод позволяет проводить длительное наблюдение за больными при изучении действия различных фармакологических средств и оценивать компенсаторные возможности. Применение многоканальных реографов (полиреография) позволяет изучать перераспределение крови и синхронно оценивать состояние кровообращения в различных органах под влиянием лечения и при функциональных нагрузках.

Это бескровный метод оценки динамических характеристик кровообращения, основанный на графической регистрации изменения электрического сопротивления живых тканей во время прохождения через них переменного тока высокой частоты и отражающий изменения пульсового кровенаполнения исследуемой области тела в течение сердечного цикла, функциональное состояние сосудов, их тонус.

Особенности кровообращения в головном мозгу

Кровообращение головного мозга характеризуется специфическими особенностями, обусловленными его сложной структурной и функциональной организацией. Объём крови, протекающей через головной мозг человека, составляет, как правило, значительную часть (у взрослых примерно 15 %) общего объёма крови. Из общего количества кислорода, поступающего в организм с вдыхаемым воздухом, головной мозг потребляет 20 — 25%.

Кроме массы циркулирующей крови важным фактором, определяющим интенсивность кровоснабжения головного мозга, является скорость кровотока. Известно, что скорость артериального кровотока в мозгу значительно больше, чем в других органах. Такое интенсивное кровоснабжение обеспечивается большой и сложной сетью мозговых сосудов с разнообразной ангиоархитектоникой.

Кровоснабжение мозга осуществляется двумя парами магистральных артерий — внутренними сонными и позвоночными, образующими на основании мозга виллизиев круг. Виллизиев круг является мощным коллектором, обеспечивающим распределение крови в головном мозгу. Вследствие равенства давления в правых и левых, а также в передних и задних половинах виллизиева круга в определённых местах передней и задних соединительных артерий образуются «мёртвые пункты», в которых движения крови нет.

Следовательно, кровь из разных сосудов в пределах виллизиева круга в физиологических условиях не смешивается, а попадает в зону васкуляризации каждой отдельной артерии.

Задняя мозговая циркуляция поддерживается кровотоком из позвоночных артерий, причем после их слияния в основную артерию кровь из правой позвоночной артерии течёт строго по правой половине, а из левой позвоночной — по её левой половине. Возможно, равномерному распределению крови по гомолатеральным сторонам способствуют и сосудистые пучки, отходящие от дорсальных сторон позвоночных артерий у места их слияния.

Однако даже при незначительном уменьшении давления в каком-нибудь из магистральных сосудов (прижатие артерий на шее при резких движениях головы или при сдавлении шеи) сейчас же происходит переток крови в направлении снизившегося давления. Из сказанного видно, что динамика кровоснабжения мозга даже в физиологических условиях зависит от состояния коллатерального кровообращения. Виллизиев круг является наиболее мощной и постоянно действующей системой анастомозов, обеспечивающей коллатеральное кровообращение в обоих полушариях. Кроме того, существуют ещё две системы анастомотических связей, не функционирующие в нормальных условиях, но приобретающие важное значение в условиях сосудистой патологии. Это связи внутренней сонной и позвоночной артерий с наружной сонной артерией и анастомозы трёх мозговых артерий между собой на поверхности мозга.

Общая масса внутричерепного содержимого (мозговое вещество, артериальная кровь, венозная кровь и ликвор) относительно постоянна. Приток артериальной крови — важный фактор для поддержания внутричерепного давления. Изменение кровенаполнения мозга сказывается на давлении ликвора. Гемодинамика в головном мозгу поддерживается пульсовыми движениями крови. Ритмические колебания объёма мозговых сосудов (пульсация мозга) связаны с активным сужением и расширением сосудов и перемещением ликвора, а также находятся в зависимости от ряда влияний, в частности от сокращений сердца и дыхания (присасывающего действия грудной клетки, способствующего венозному оттоку от мозга).

Отток крови из полости черепа осуществляется по развитой венозной системе (вены, синусы, венозные выпускники), открыто сообщающейся с внечерепными венами. Анатомическое и функциональное единство мозговых вен с внечерепными венами и отсутствие в них клапанов обеспечивают возможность кровотока в разных направлениях — в зависимости от местных условий и потребностей тканей в притоке и оттоке крови. Используя эти особенности венозного кровообращения головы, А.А. Кедров и А.И. Науменко (1954 г.) при изучении церебральной гемодинамики собак получили экспериментальные данные, подтверждающие пульсовый характер движения крови в сосудах мозга в закрытом черепе. Постоянные пульсовые и дыхательные колебания внутричерепного давления в закрытом черепе, согласно их данным, возможны благодаря наличию своеобразных приспособительных механизмов: с одной стороны, существованию пульсового венозного оттока из полости черепа и, с другой, — благодаря перемещению ликвора из полости черепа в спинномозговую полость в связи с разными фазами дыхания. Это позже подтвердилось в исследованиях Ю.Е. Москаленко и А.И. Науменко (1957 г.). Они определили не только характер этих колебаний (пульсовых волн, дыхательных и волн третьего порядка), но и их абсолютные величины. В замкнутой полости черепа объём мозга колеблется незначительно благодаря тому, что он окружён со всех сторон несжимаемым ликвором и при пульсовых колебаниях давление крови встречает со всех сторон противодавление.

Церебральная гемодинамика, таким образом, отличается от кровоснабжения других органов не только большей интенсивностью и постоянством, но и особенностями коллатерального кровообращения, а также тесной взаимосвязью с ликворообращением. Последняя проявляется в большой взаимозависимости между венозным и ликворным давлением. При венозном застое мозга развивается ликворная гипертензия.

Наряду с существованием взаимосвязи между циркуляцией крови и ликвора имеется тесная взаимозависимость между состоянием регионарного кровотока и функциональной активностью различных образований мозга. Усиление кровообращения в одних структурных образованиях мозга при их усиленной деятельности сопровождается уменьшением кровоснабжения других, находящихся в это время в состоянии относительного покоя.

Благодаря богатому интракраниальному коллатеральному кровотоку — как артериальному, так и венозному — в обоих полушариях нет области, которая обеспечивалась бы исключительно одной магистральной артерией или одной магистральной веной. Это, наряду с перераспределением крови в мозгу в зависимости от функциональной активности различных его образований, предопределяет целесообразность изучения регионарной гемодинамики мозга одновременно в нескольких его областях.

Механизмы формирования реоэнцефалограммы (РЭГ)

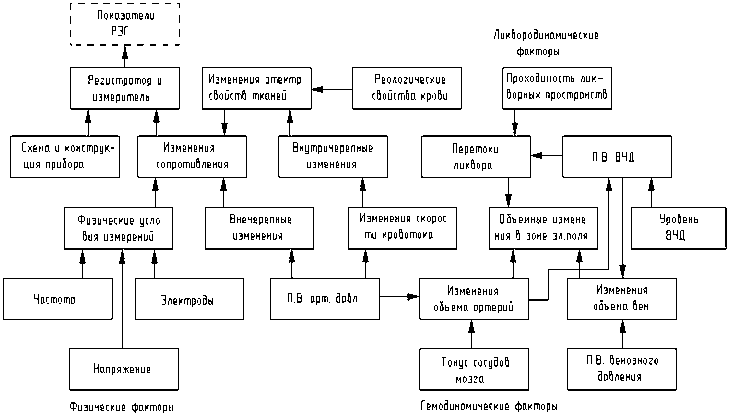

Изменения импеданса между электродами, накладываемыми на кожные покровы головы, определяются сложным комплексом факторов, которые представлены на рис. 1.1.

Ведущими факторами, или возмущающими воздействиями, являются колебания системного венозного и артериального давления, а остальные играют модулирующую роль. Последние следует разделить на три группы. Первая — это факторы внутричерепной гемодинамики, определяющие информативность реоэнцефалограммы (РЭГ). Вторая группа — факторы, не связанные с внутричерепной гемодинамикой, т.е. факторы, являющиеся источником помех и снижающие информационную ценность РЭГ. Поэтому следует выяснить условия, при которых влияние внутричерепных факторов будет наиболее выражено, а влияние помехонесущих факторов — минимальным.

Исходя из схемы на рис. 1.1 очевидно, что внутричерепные гемодинамические и ликвородинамические факторы могут иметь выраженное модулирующее влияние на РЭГ. Действительно, пульсовые изменения пассивных электрических свойств внутричерепного содержимого определяются приростом кровенаполнения полости черепа за счёт пульсовых колебаний в артериальной и венозной системах головного мозга. В связи с особенностью биофизической структуры системы внутричерепной гемодинамики способность сосудов мозга вместить дополнительный объём крови по сравнению с другими органами весьма ограничена. В механизмах компенсации систолического объёма крови особое значение приобретают такие факторы, как колебания внутричерепного давления, ускорение тока крови, передача артериальной пульсации на вены непосредственно через ликвор, перераспределение внутричерепного объёма между артериальной, венозной кровью и ликвором. Электропроводность ликвора отличается от электропроводности крови, а последняя неодинакова в различных участках сосудистой системы мозга. Таким образом, пульсовая волна РЭГ представляет собой комплексный биофизический сигнал сложной природы, основная информационная ценность которого заключается в возможности судить о пульсовых изменениях кровенаполнения мозговой ткани, что в свою очередь зависит от растяжимости стенок церебральных сосудов. Следовательно, РЭГ может отражать как структурные изменения стенок мозговых сосудов, например при атеросклерозе, так и динамические изменения их тонуса в ответ на функциональные нагрузки. Последнее может представить интерес как неинвазивный методический подход для оценки адаптационных способностей сосудистой системы головного мозга при тех или иных внешних воздействиях на организм или патологических состояниях.

Рис. 1.1. Схема формирования РЭГ-волны

Влияние внечерепных гемодинамических факторов. Вопрос о соотношении вне- и внутричерепных факторов является наиболее спорным в физиологическом и биофизическом обосновании метода РЭГ. Как следует из рис. 1, внечерепные сосуды находятся под влиянием тех же гемодинамических факторов, что и внутричерепные. При этом их реакции на такие воздействия, как изменение парциального давления углекислого газа артериальной крови, колебания артериального давления, симпатическая стимуляция и некоторые другие воздействия, могут быть неодинаковыми и даже разнонаправленными. Изучение относительной роли вне- и внутричерепных сосудов в генезе РЭГ проводится путём биофизического анализа и путём экспериментального физиологического исследования.

Биофизический анализ токораспределения по вне- и внутричерепным тканям при наложении электродов на кожные покровы головы показал, что полностью избежать шунтирования тока по экстракраниальным тканям не удаётся. Вследствие высокого сопротивления костей черепа наилучшие условия для прохождения тока в мозг создаются при наложении электродов вблизи больших естественных отверстий черепа (глазниц и затылочного отверстия).

Точная величина экстракраниального компонента РЭГ сигнала в настоящее время неизвестна, но всё же значительна. Поэтому для РЭГ метода, как и для всех других методов исследования мозгового кровообращения, проблема уменьшения этого компонента остаётся весьма актуальной. Стандартизация техники регистрации РЭГ позволит фиксировать рассматриваемые погрешности и сделать результаты исследований сопоставимыми. К специальным способам снижения влияния внечерепных факторов при регистрации РЭГ относится одновременное снятие РЭГ и реограммы мягких тканей головы с последующим электронным сопоставлением их и получением результирующей кривой, а также применение защитных кольцевых или экранирующих электродов.

Таким образом, несмотря на существенное модулирующее влияние колебаний кровенаполнения внечерепных тканей, РЭГ может сохранить свою информационную ценность, если данный фактор будет должным образом учитываться.

Влияние изменений электрических свойств тканей на показания РЭГ. Согласно рис. 1, пульсовые волны РЭГ, особенно их амплитуды, должны зависеть от изменения соотношения между пассивными электрическими характеристиками сред и тканей, заполняющих полость черепа. Известно, что электрическое сопротивление крови зависит от самых разных факторов. Заполняющая полость черепа кровь, ликвор, межклеточная жидкость являются основными путями проведения электрического тока, поэтому как базовое сопротивление между электродами, так и его относительные изменения будут в первую очередь определяться соотношением жидкостной и клеточной фаз в исследуемой области. Об этом говорит значительное возрастание амплитуды пульсовых колебаний сопротивления между электродами.

Определённое значение для РЭГ имеют изменения электропроводности крови при её движении. Биофизический анализ этого феномена в системе жёстких трубок показал, что изменение электропроводности крови определяется зарядом на поверхности эритроцитов и степенью их агрегации. Поскольку величина изменения электропроводности крови при движении зависит от частоты измерительного тока, то диапазон частот, рекомендованный для регистрации РЭГ, выбран с учётом данного феномена и погрешность за счёт скоростных изменений кровотока составляет не более 8…10 %. Исследования показали, что объёмный компонент реографического сигнала во много раз превосходит скоростной компонент. Поэтому можно сказать, что пульсовая волна РЭГ отражает объёмные изменения кровенаполнения исследуемого участка мозга.

Все вышеизложенное указывает на то, что динамика показателей РЭГ определяется не только процессами в системе внутричерепной гемоциркуляции, но и изменениями электрических характеристик крови и ткани мозга, поэтому не следует использовать данный метод при таких воздействиях на организм, которые оказывают существенное влияние на электрические характеристики крови и ткани мозга. Учёт изложенных выше фактов позволит повысить информационную ценность данной методики.

Как расшифровать результаты

При оценивании результатов обследования обязательно учитывается возраст пациента. Это объясняется тем, что стенки сосудов с годами утрачивают эластичность, становятся более хрупкими, по-другому реагируют на различные раздражители.

Проведение РЭГ показывает графические колебания волн. При этом учитываются следующие показатели:

Специалист считывает результаты диагностики, принимая во внимание регулярность волн, вид и закругление вершины, а также расположение зубца и инцизуры.

Норма колебаний изображаемой на экране волны у взрослых людей отличается от проявлений допустимых показателей у ребенка.

Реоэнцефалографическое исследование дает возможность классифицировать состояние сосудов по трем типам их поведения:

- Дистонический. Характеризуется частым проявлением изменения сосудистого тонуса. Чаще наблюдается гипотонус с затруднением венозного оттока крови и низким наполнением пульса.

- Ангиодистонический. Его признаки аналогичны таковым у предыдущего типа. Разница заключается в том, что причиной нарушения тонуса является дефект стенки сосуда.

- Гипертонический тип по РЭГ. Существенным образом отличается от описанных выше видов. Тонус сосудов в значительной степени повышен. Венозный отток нарушен.

Эти типы поведения не являются самостоятельными патологиями. Они лишь признаки других заболеваний и делают возможным их выявление на ранних сроках развития.

Не стоит предпринимать попытки самостоятельно расшифровать результаты обследования. Лучше предоставить это квалифицированным врачам, которые сделают это профессионально и установят точный диагноз.

Техника проведения реоэнцефалографии

РЭГ проводится с помощью 3–6-канального прибора. Чем больше количество каналов, тем большие отделы головного мозга можно исследовать. Диагностика выполняется медицинской сестрой, а результаты анализирует невролог. Во время процедуры пациент сидит в кресле или лежит на кушетке, закрыв глаза. Специалист надевает на его голову покрытые специальным средством датчики, которые закрепляются эластичной лентой. Они отправляют в мозг сигналы, а на экране отражаются показатели состояния артерий их кровенаполнения. В определенных случаях данные выводятся на бумагу.

Область фиксации датчиков определяется отделом органа, подвергающимся исследованию. При изучении наружной сонной артерии их закрепляют в области лба и ушей. При определении состояния внутреннего сосуда датчики фиксируются на уровне переносицы и сосцевидного отростка. При поражении позвоночных сосудов методика проведения РЭГ будет следующей: датчики помещаются на затылок и сосцевидный отросток, появляющиеся в результате обследования показания поступают в компьютер. Одновременно с реоэнцефалографией в такой ситуации снимается кардиограмма.

После завершения процедуры врач может назначить серию функциональных тестов. Чаще всего используются:

- нитроглицериновые пробы;

- физические нагрузки;

- гипервентиляция;

- изменение положения тела.

После этого исследование РЭГ проводят повторно и оценивают ее результаты в сравнении с предыдущими. Процедура занимает 10–30 минут. Во время ее выполнения не появляется каких-либо неприятных ощущений. Головная боль может начаться после приема нитроглицерина, что относится к побочным действиям препарата.

Разберемся, что показывает реоэнцефалограмма. Чтобы правильно расшифровать полученные в ходе исследования данные, врач должен знать возраст больного. Тонус сосудов и скорость тока крови у людей молодого, зрелого и старческого возраста различаются. То, что для молодого человека будет считаться патологией, для пожилого является нормальным. Каждая часть волны имеет собственное название. Восходящую часть называют анакротой, нисходящую — катакротой. Находящийся между ним изгиб — инцизура.

Анализируя результаты РЭГ, врач оценивает следующие характеристики:

- регулярность волны;

- внешний вид анакроты и катакроты;

- глубину дикротического зубца;

- локализацию инцизуры;

- наличие и характер дополнительных кривых.

Реоэнцефалография не относится к самостоятельным диагностическим процедурам, позволяющим установить точный диагноз при кардиологических и неврологических проблемах. Однако своевременное ее проведение помогает выявить факт ухудшения состояния сосудов на начальной стадии заболевания.

Расшифровка результатов и назначение эффективной терапевтической схемы способствует быстрому выздоровлению. Несмотря на скептическое отношение некоторых специалистов к РЭГ, эта методика используется в большинстве медицинских учреждений.

Как проводится процедура

Описанный метод диагностики является совершенно безболезненным и безопасным. В процессе его проведения на кожу пациента не оказывается никакого воздействия, а также не используются различные инструменты.

Во время процедуры больного укладывают на кушетку или же предлагают сесть на стул. Для получения более точной информации пациенту предлагают наклонить голову вперед, повернуть ее в правую или в левую сторону.

Процедура длится 10—15 минут. Результаты исследования выводятся сразу на экран монитора, их оценивает невропатолог.

Рекомендации

Чтобы не допустить искажения результатов, следует учесть некоторые простые советы:

- Перед установкой электродов некоторые области головы обрабатываются спиртом. Желательно при этом не напрягаться и относиться к этому спокойно.

- Глаза во время процедуры следует держать закрытыми.

- Необходимо полностью расслабиться. Волнение может вызвать резкое сужение сосудов. Это повлияет на показатели колебаний волн.

- Перед процедурой желательно отдохнуть 15-20 минут.

- За день до назначенного обследования нельзя принимать лекарственные средства, способные повлиять на скорость кровотока.

- Проведению сеанса не должны мешать какие-либо предметы, поэтому надо снять цепочки, сережки, заколки и распустить волосы.

Если обследовать будут маленького ребенка, следует заблаговременно рассказать ему все о предстоящей процедуре. Можно взять его на руки и сесть вместе с ним на стул. Тогда он не будет бояться и нервничать.

Подготовительный этап

Особая подготовка к исследованию не назначается. За несколько дней до обследования необходимо исключить стрессы, в ночь перед процедурой нужно хорошо выспаться. Нельзя курить, употреблять алкоголь, черный чай или крепкий кофе. Эти факторы негативно влияют на качество сосудов и состояние нервной системы, из-за чего результаты исследования могут искажаться. В некоторых случаях врач может посоветовать временно прекратить лечение препаратами, воздействующими на состояние артерий. Однако это относится только к средствам курсового приема. При необходимости постоянной терапии диагностику выполняют на ее фоне.

Придя в поликлинику не стоит сразу идти на обследование. Необходимо подготовиться, отдохнув в хорошо проветриваемой комнате. Длинные волосы нужно собрать в хвост, чтобы они не препятствовали установке электродов.

О противопоказаниях

В связи с абсолютным отсутствием вреда для организма у реоэнцефалографии практически нет противопоказаний и побочных действий.

Противопоказано такое обследование новорожденным детям. Это объясняется маленькой амплитудой отражаемых волн, большим размером анакроты и полным отсутствием инцизуры. Такие показания не дают точной картины состояния сосудов головы.

Реоэнцефалография является эффективным и доступным методом обследования сосудов мозга. Его широкое применение обусловлено наличием аппарата в каждой больнице и, конечно же, отсутствием побочных эффектов и противопоказаний к применению.

Расшифровка реоэнцефалограммы

Для правильной интерпретации данных, полученных при снятии РЭГ сосудов головы, диагносту обязательно нужно знать информацию о точном возрасте прошедшего процедуру человека. Это связано с разницей характера кровообращения и сосудистого тонуса у обследуемых разных возрастных категорий. То есть что считается нормой для пожилого и старческого возраста, то будет явным отклонением от нормы для молодых лиц или детей.

Реоэнцефалограмма выглядит как волнообразная кривая, и каждый ее фрагмент имеет соответствующее название. Восходящая часть называется анакрота, нисходящая – катакрота, изгиб между ними – инцизура и маленький зубец после нее – дикрота. При расшифровке специалист оценивает следующие характеристики:

- регулярность волновых колебаний;

- внешний вид анакроты и катакроты;

- особенности пика волны;

- расположение иницизуры и дикроты, глубину последней;

- присутствие и характер дополнительных изгибов.