Эпилепсия — это хроническое заболевание центральной нервной системы, характеризующееся возникновением двух или более эпилептических приступов, которые начинаются внезапно и непроизвольно, длятся обычно короткий промежуток времени, иногда могут быть вызваны яркими и мерцающими вспышками света. Эпилепсия занимает третье место в структуре неврологических заболеваний и является патологией, которая может возникать как и у детей, так и взрослых. В 1981 году Международная лига по борьбе с эпилепсией создала единую классификацию эпилептических приступов, согласно которой существуют парциальные (фокальные, локальные) и генерализованные приступы (ГП). В данной статье мы разберем, что такое генерализованная эпилепсия (ГЭ).

ГЭ — вид эпилепсии, сопровождаемый признаками первично-диффузного вовлечения церебральных тканей с выраженным усилением психической и двигательной активности. Выделяют следующие типы генерализованных приступов:

- абсансные (типичные petit mal и атипичные);

- миоклонические;

- клонические;

- тонические;

- тонико-клонические (grand mal);

- атонические.

Суть классификации заключается в том, что она учитывает тонкую нейронную организацию мозга со специфическими функциями, которые локализуются в определенных областях. ГП характеризуются отсутствием определенного места возникновения патологического очага возбуждения, он может генерироваться в обоих полушариях.

В дополнение к этой классификации генерализованные приступы делятся на:

- идиопатические генерализованные (связанные с возрастными особенностями);

- генерализованные криптогенные и/или симптоматические;

- генерализованные симптоматические неспецифической этиологии (связанные с возрастными особенностями);

- специфические эпилептические синдромы.

Также существуют такие парциальные (имеющие конкретное место возникновения очага возбуждения в мозге, например, височная эпилепсия или теменная) приступы, которые могут преобразоваться во вторично-генерализованные (возбуждение переходит на оба полушария).

ГП могут быть судорожными и бессудорожными (абсансные и атонические). Абсансы наиболее характерны для детей 4-8 лет. Во время приступа, который длится максимум 10-20 секунд, у них отсутствует сознание, любая начатая деятельность прерывается, ребенок становится похож на статую с пустым взглядом, он не реагирует на обращение к нему. Простые абсансы могут повторяться большое количество раз за день, но помнить о них больной не будет — они никак не ощущаются им. Существуют также сложные абсансы — представляют собой простые абсансы с добавлением двусторонних двигательных феноменов (подергивание, напряжение мимических мышц, кивание головой, отведение глаз в сторону и др.). Атонический приступ наступает внезапно с потерей постурального мышечного тонуса, в результате чего больной падает, судороги отсутствуют.

Судорожные припадки в свою очередь делятся на тонические, клонические, миоклонические и тонико-клонические.

Тонические приступы характеризуются спазмом мышц лица, туловища, сопровождаются сгибанием рук и разгибанием ног, нарушением сознания, падением. Приступ внезапно начинается и также внезапно завершается, после чего больной короткое время пребывает в спутанном сознании.

Клонические приступы — повторные билатеральные подергивания конечностей, как правило, нерегулярные. Припадок тоже неожиданно начинается и завершается, ближе к концу частота сокращений уменьшается.

Миоклонические приступы представляют собой внезапные, молниеносные непроизвольные мышечные сокращения (моргание, кивки головой) без потери сознания. Могут быть генерализованными (вовлекаются мышцы туловища и конечностей) или ограниченными (в области лица или в одной конечности).

Тонико-клонические припадки — это то состояние больного, которое наиболее часто показывают в фильмах или сериалах, они являются наиболее пугающими для свидетелей. Генерализованный тонико-клонический приступ обладает характерными признаками, не присущими другим видам, что облегчает диагностику. Его возникновение неожиданное, больной теряет сознание, издает «эпилептический крик» (вследствие сокращения мышц диафрагмы и грудной мускулатуры). После этого наступает тоническая фаза с напряжением всего тела, следом — клоническая с генерализованными подергиваниями и выделением красноватой пены изо рта в результате прикусывания щеки или языка. Сопровождается это цианозом лица, выраженной тахикардией и повышением артериального давления. Между перечисленными фазами бывает фаза релаксации, во время которой нередко возникает непроизвольная дефекация или мочеиспускание. Приступ длится до 2-х минут, но без сознания больной может находиться до 15 минут. На протяжении долгого времени после припадка его будут мучать головные боли, тошнота и спутанность сознания.

Определение идиопатической эпилепсии

Идиопатическая генерализованная эпилепсия – это форма эпилепсии, при которой судорожная активность фиксируется со всех участках головного мозга. Формы, при которых возникает вторичная генерализация припадков, включать в эту группу нельзя. Если все-таки наблюдается локальный компонент, то вероятность принадлежности заболевания к группе идиопатической генерализованной эпилепсии низкая.

К группе ИГЭ относятся:

- Детская эпилепсия с абсансами;

- Юношеская абсансная эпилепсия;

- Юношеская миоклонус-эпилепсия;

- Эпилепсия с изолированными генерализованными судорожными приступами.

Результаты

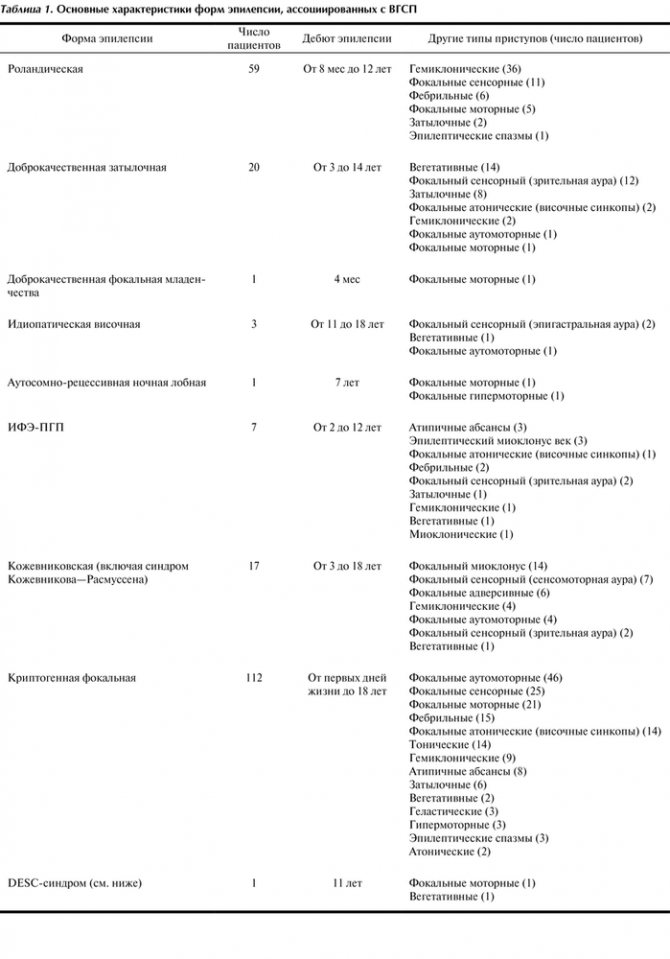

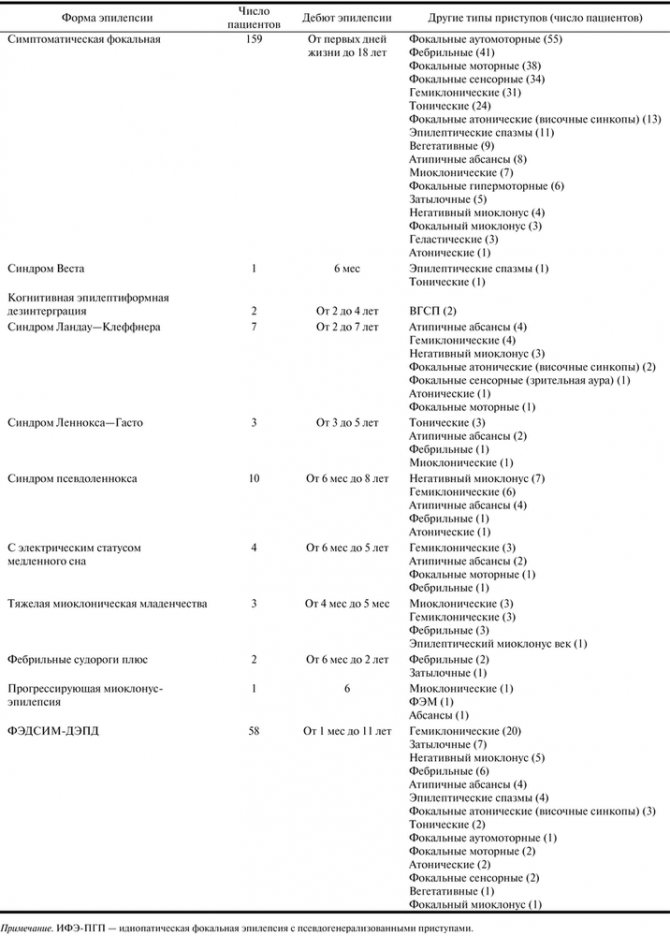

Результаты исследования показали, что ВГСП могут входить в структуру многих эпилептических синдромов (табл. 1).

Таблица 1. Основные характеристики форм эпилепсии, ассоциированных с ВГСП Примечание. ИФЭ-ПГП — идиопатическая фокальная эпилепсия с псевдогенерализованными приступами.

Таблица 1. Основные характеристики форм эпилепсии, ассоциированных с ВГСП (окончание) Примечание. ИФЭ-ПГП — идиопатическая фокальная эпилепсия с псевдогенерализованными приступами. Наиболее часто у пациентов с ВГСП констатировали симптоматическую фокальную эпилепсию (33,8% случаев), криптогенную фокальную эпилепсию (23,8%), роландическую эпилепсию (12,6%), а также ФЭДСИМ-ДЭПД — 12,3% случаев. Другие формы эпилепсии выявлялись значительно реже.

Дебют эпилепсии у пациентов с ВГСП варьировал в широком возрастном интервале от первого месяца жизни до 18 лет. Средний возраст дебюта составил 5,7±4,96 года. Наиболее часто эпилепсия, ассоциированная с ВГСП, дебютировала в следующие возрастные интервалы: от первого месяца жизни до 1 года — 16,8%, от 1 года до 3 лет — 25,3% случаев, от 4 до 6 лет — 20,8%. По мере взросления вероятность возникновения эпилептического синдрома у пациентов с ВГСП постепенно снижалась: в возрасте от 7 до 9 лет — 15,7%, от 10 до 12 лет — 9,3%, от 13 до 15 лет — 5,7%, от 16 до 18 лет — 6,4%. Обращает на себя внимание, что в большинстве случаев (62,9% пациентов) начало заболевания отмечено у детей в дошкольном возрасте. Возраст дебюта различных синдромов, ассоциированных с ВГСП, мог значительно отличатся (см. табл. 1).

В дебюте эпилепсии ВГСП отмечены в 207 случаях, что составило 43,9% пациентов. ВГСП как единственный тип пароксизмов за весь период заболевания наблюдали в 28,3% случаев. В остальных случаях ВГСП сочетались с другими типами приступов. Два типа приступов и более наблюдали в 71,7% случаев, три типа и более — в 39,3%.

Наряду с ВГСП в клинической картине у пациентов нашей группы могли наблюдаться также 19 различных типов приступов. Наиболее часто при эпилепсии, ассоциированной с ВГСП, отмечались следующие пароксизмы: фокальные аутомоторные — 22% случаев, фокальные гемиклонические — 20,4%, фокальные сенсорные — 20,4%, фебрильные приступы — 14,6%, фокальные моторные (включая версивные) — 14,2%, асимметричные тонические приступы — 8,9%. Другие типы приступов встречались реже: фокальные атонические (так называемые «височные синкопы) — 6,8% случаев, атипичные абсансы — 6,2%, вегетативные пароксизмы — 6,2%, исходящие из затылочной коры приступы — 4,7%, фокальный миоклонус — 3,6%, эпилептические спазмы — 3,4%, негативный миоклонус — 2,9%, миоклонические приступы — 2,5%, фокальные гиперкинетические — 2,1%, фокальные адверсивные и геластические — 1,3%, атонические — 1,1%, эпилептический миоклонус век — 0,8% случаев.

Следует отметить, что при разных эпилептических синдромах, ассоциированных с ВГСП, частота встречаемости различных типов приступов отличалась (см. табл. 1).

В ходе продолженного ВЭМ различные типы патологической активности выявлялись в большинстве случаев (91,3%).

Отсутствие эпилептиформной активности отмечено лишь в 8,7% случаев (41 пациент). При этом все данные пациенты наблюдались с диагнозами: симптоматическая или криптогенная фокальная эпилепсия. В других группах эпилептических синдромов — идиопатических фокальных форм эпилепсии и эпилептических энцефалопатиях — эпилептиформные изменения зарегистрированы у 100% пациентов при проведении продолженного ВЭМ с включением сна.

Региональная/мультирегиональная эпилептиформная активность зарегистрирована в 91,3% случаев всех форм эпилепсии, ассоциированной в ВГСП.

Интериктальная диффузная эпилептиформная активность выявлена в 30,1% случаев. При этом в 100% случаев диффузные разряды выявлены при эпилептических энцефалопатиях, прогрессирующей миоклонус-эпилепсии и идиопатической фокальной эпилепсии с псевдогенерализованными приступами (синдром ИФЭ-ПГП).

В ходе исследования выявлено, что у 175 (37,2%) пациентов зарегистрированы ДЭПД. Указанные графоэлементы констатировали у всех пациентов с идиопатическими фокальными формами эпилепсии, синдромом псевдо-Леннокса, синдромом Ландау—Клеффнера, синдромом электрического эпилептического статуса медленного сна, когнитивной эпилептиформной дезинтеграцией, синдромом ФЭДСИМ-ДЭПД.

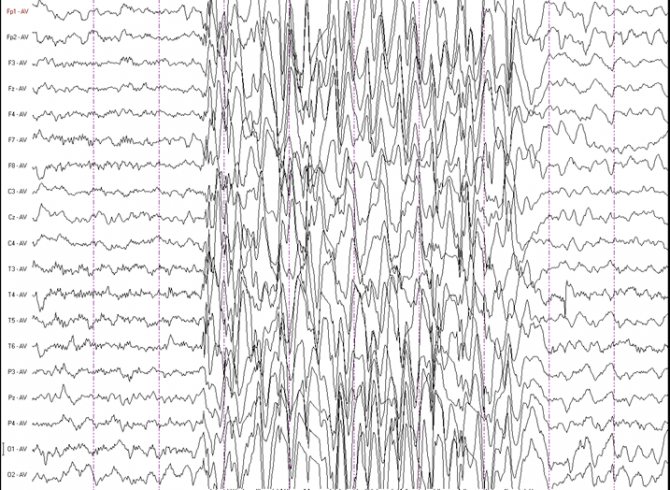

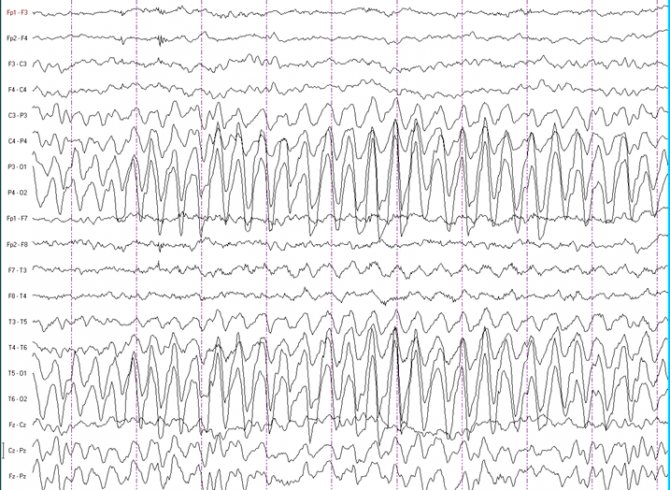

В ходе продолженного ВЭМ с включением сна у 39 пациентов были зарегистрированы ВГСП. Во всех случаях был выявлен схожий ЭЭГ-паттерн приступа — в начале ВГСП отмечается появление региональной ритмичной эпилептиформной активности на ЭЭГ. Тонической фазе соответствует появление диффузной ритмичной заостренной тета-активности в сочетании с ритмичными быстрыми комплексами пик-волна, полипик-волна. По мере продолжения тонической фазы наблюдаются нарастание амплитуды комплексов острая—медленная волна и их замедление до 1,5—3,5 Гц, что соответствует переходу в клоническую фазу. Клонические судороги характеризовались появлением групп диффузных полипик-волновых комплексов низкой степени синхронизации в сочетании с ритмичными двигательными и миографическими артефактами. По мере окончания приступа диффузные полипик-волновые разряды становятся реже. Стадии постприступной спутанности сознания соответствует появление диффузного замедления. Во всех случаях на иктальную запись ЭЭГ накладывались выраженные миографические и двигательные артефакты, затрудняющие оценку биоэлектрической активности головного мозга, в 12 случаях объективная оценка ЭЭГ-паттерна приступа из-за большого количества артефактов была невозможна.

Анализ применения терапии продемонстрировал, что пациентам назначали следующие группы препаратов как в моно-, так и в политерапии в различных комбинациях: карбамазепин, окскарбазепин, вальпроаты, леветирацетам (таблетированный и в виде раствора для приема внутрь — кеппра), топирамат, перампанел, ламотриджин, этосуксимид.

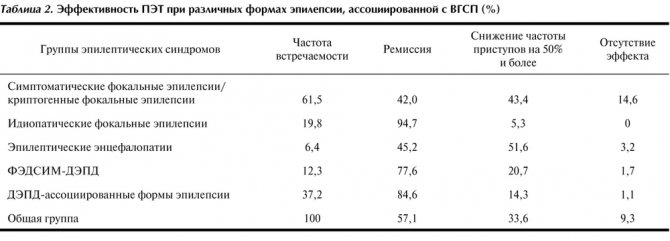

Назначение ПЭТ привело к достижению полной ремиссии в 57,1% случаев эпилепсии, ассоциированной с ВГСП. Снижение частоты приступов на 50% и более на фоне ПЭТ наблюдали у 33,6% пациентов. Отсутствие эффекта в отношении приступов отмечено в 9,3% случаев.

Исследование показало различную эффективность ПЭТ при лечении отдельных групп эпилептических синдромов, ассоциированных с ВГСП (табл. 2).

Таблица 2. Эффективность ПЭТ при различных формах эпилепсии, ассоциированной с ВГСП (%) Наибольший процент ремиссии наблюдали при идиопатических фокальных формах эпилепсии (94,7% случаев) и при синдроме ФЭДСИМ-ДЭПД (77,6%). В самой большой группе пациентов с симптоматической/криптогенной фокальной эпилепсией ремиссия достигнута лишь в 42,0% случаев. При эпилептических энцефалопатиях ремиссию наблюдали у 45,2% пациентов.

Отдельно была проанализирована эффективность ПЭТ при формах эпилепсии, ассоциированных с ДЭПД, которые регистрировались у пациентов с идиопатическими фокальными формами эпилепсии, синдромом псевдо-Леннокса, синдромом Ландау—Клеффнера, синдромом электрического эпилептического статуса медленного сна, когнитивной эпилептиформной дезинтеграцией, синдромом ФЭДСИМ-ДЭПД (37,2% от всех пациентов с ВГСП). Получена высокая эффективность в отношении приступов, которая была достоверно выше, чем в общей группе пациентов с ВГСП. Ремиссия приступов была констатирована в 84,6% случаев, снижение частоты приступов на 50% и более — в 14,3%, отсутствие эффекта в отношении пароксизмов — лишь в 1,1% (см. табл. 2).

Признаки и симптомы идиопатической эпилепсии

Идиопатическая генерализованная эпилепсия проявляется по разному, но есть общие признаки:

- Первые симптомы идиопатической эпилепсии начинают проявляться в детском и подростковом возрасте. При анамнезе близких родственников в 50% случаев возможно выявить наличие генетической предрасположенности;

- Припадки фиксируются в определенное время суток;

- Психоневрологическая симптоматика, специфичная для данной патологии, при рутинном обследовании выявляется крайне редко;

- Редко страдают высшие корковые функции (мышление память);

- Прогноз лечения благоприятный. Дети перерастают эту болезнь, но иногда случаются рецидивы.

Наименование нозологической группы рассматриваемого заболевания указывает на характер эпиприступов — генерализованные. Сами же приступы могут принимать различные клинические формы: абсансы, тонико-клонические или смешанные в виде сочетания первых двух типов.

Причины идиопатической эпилепсии

Весьма затруднительно выявить объективный этиологический фактор, способствующий возникновению и развитию данного заболевания. В ряде экспериментальных исследований было обнаружено, что одной из причин является генетический фактор, что обуславливает наследственный характер патологии. Однако, вместе с этим было выявлено и то, что различным формам заболевания соответствуют мутации в различных участках генома человека.

Факторы, которые могут спровоцировать эпиприступ:

- Излишняя физическая или умственная нагрузка;

- Резкое прерывание сна;

- Употребление алкоголя;

- Психическое и эмоциональное напряжение.

Лечение

Терапия эпилепсии, проводится, как правило, длительно и требует заинтересованного участия не только врача, но и самого пациента.

В ходе обследования и лечения осуществляется подбор схемы лечения с использованием лекарственных препаратов из группы противосудорожных, наиболее подходящих данному пациенту. Успех консервативного метода лечения эпилепсии возможен при соблюдении следующих условий:

- Правильно проведенная дифференциальная диагностика форм эпилепсии — от этого будет зависеть адекватный подбор препарата;

- Выявление причин возникновения судорожного синдрома при симптоматической форме эпилепсии;

- Устранение факторов, провоцирующих приступы (перенапряжение, гипертермия, недосыпание, алкоголь, стрессы);

- Возможность купировать приступы (это достигается путем введения противосудорожных препаратов для оказания первой помощи в ходе припадка); важно помнить, что при первой помощи во время эпилептического приступа обязателен контроль над проходимостью дыхательных путей.

Прогноз при эпилепсии зависит от формы заболевания, адекватности проводимого лечения, а также особенностей заболевания в каждом конкретном случае.

Диагностика идиопатической эпилепсии

Диагностика включает в себя анализ данных электроэнцефалографии и методик, которые позволяют увидеть структурные изменения вещества мозга. При проведении ЭЭГ-обследования фиксируют судорожную активность в симметричных отделах мозга. Характерной особенностью ИГЭ является отсутствие томографических критериев изменений головного мозга. Тем не менее, в случае проведения исследований на аппаратах экспертного класса с высоким разрешением, специалист может выявить участки дегенеративных изменений: микрокисты и очаги патологической архитектоники мозгового вещества. Однако в данном случае следует говорить об иных формах эпилепсии.

Материал и методы

В исследование включен 471 пациент с выявленными ВГСП. Среди обследованных нами пациентов не отмечено значимых количественных различий по гендерному признаку: 244 (51,8%) пациента мужского пола, 227 (48,2%) пациентов женского пола.

Диагностика эпилептических синдромов, ассоциированных с ВГСП, базировалась согласно критериям международной классификации эпилепсий, эпилептических синдромов и схожих заболеваний (1989), а также на основании доклада комиссии ILAE по классификации и терминологии (2001).

Во всех случаях проводили продолженный видео-ЭЭГ-мониторинг (ВЭМ) с включением сна (аппарат электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 ЭНЦЕФАЛАН-131−03, модификация 11, «Медиком МТД», Россия; ВЭМ Нейроскоп 6.1.508, «Биола», Россия). В программу ВЭМ входили: исследование в состоянии бодрствования (до и после сна) с проведением функциональных проб, а также естественный сон (без применения седативных препаратов). Функциональные пробы включали проведение гипервентиляции в течение 3 мин и ритмической фотостимуляции в диапазоне частот от 3 до 24 Гц. Всем пациентам была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) (магнитно-резонансная система Sigma Infinity GE с напряжением магнитного поля 1,5 Тл).