Агенезией мозолистого тела называют врожденную патологию мозга, причиной возникновения которой в большинстве случаев является генетический фактор, развивается нарушение внутриутробно у плода. Встречается данная аномалия довольно редко.

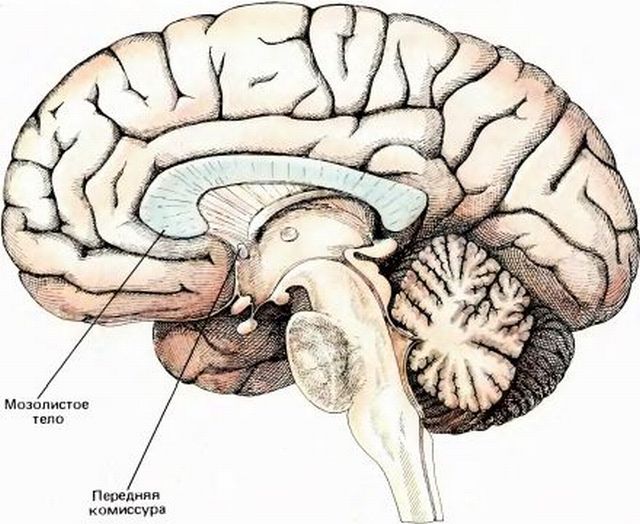

Мозолистым телом называют сплетения нервов головного мозга, соединяющих правое и левое полушария. Форма мозолистого тела—плоская и широкая. Расположено оно под корой головного мозга.

При агенезии отсутствуют мозолистые спайки, соединяющие полушария, как частично, так и полностью. Эта патология развивается в одном случае из двух тысяч зачатий и может быть вызвана наследственностью или спонтанными необъяснимыми генными мутациями.

Патогенез и этиология нарушения

Как сказано выше, развитие агенезии может быть спровоцировано наследственностью, но чаще всего причины ее возникновения установить невозможно. У этой патологии есть два клинических синдрома.

В первом случае сохраняются интеллектуальные способности больного и его двигательная активность, а заболевание проявляет себя в качестве нарушений в процессах передачи импульсов от левого полушария к правому и наоборот. К примеру, больной, который является правшой, не может определить, какой предмет находится в его левой руке, потому что для этого нужна передача информации от правого полушария к левому, где расположена речевая зона.

Во втором случае совместно с агенезией мозолистого тела у больного присутствуют и другие пороки развития мозга, в том числе нарушения в процессах миграции нейронов или гидроцефалия. В таких случаях больные страдают от тяжелых судорожных припадков, а также отстают в умственном развитии.

Предрасполагающие факторы

В нормальном состоянии мозолистое тело представляет собой плотное сплетение из нервных волокон, призванное объединять правое полушарие мозга с левым и обеспечивать процессы обмена информацией между ними. Эта структура формируется с 10 по 20 неделю беременности, мозолистое тело образуется на сроке 6 недель.

Агенезия может проявляться в разной степени тяжести: отсутствием, частичным или неправильным формированием, а также недоразвитием мозолистого тела.

В большинстве случаев причину такого нарушения установить не удается, однако существует ряд факторов, способствующих возникновению подобной патологии. К предрасполагающим факторам можно отнести:

- процесс спонтанной мутации;

- наследственные причины;

- перестройку хромосом;

- действие токсинов вследствие приема лекарств в период беременности;

- недостаточное обеспечение плода питательными веществами в период внутриутробного развития;

- вирусные инфекции или травмы, перенесенные матерью в период беременности;

- нарушение обменных процессов в организме матери;

- алкоголизм в период беременности.

Выявление причин возникновения подобных патологий затруднительно, есть возможность всего лишь установить факторы, которые могут спровоцировать их развитие.

Общие сведения

Что делать при поражении головного мозга?

Находится мозолистое тело в глубинной части продольных щелей головного мозга. В общем, такой орган можно разделить на три больших отдела – задний, средний и передний. Теперь более подробно хотелось бы рассмотреть, что же являет из себя каждая часть мозолистого тела.

Если говорить о переднем отделе, то он загибается вперед, после этого вниз и в самом конце назад. Таким образом, формируется орган, который называется коленом мозолистого тела, который плавно переходит в нижние части кили или же непосредственно в клюв мозолистого тела. Потом, последний продолжает продвигаться до конечной пластины, находящейся перед общей спайкой и немного ниже ее.

Средний отдел мозолистого тела еще называют стволом головного мозга. Он имеет вид некой выпуклости, которая, в свою очередь, напоминает форму прямоугольника. Именно такая часть считается самой длинной из всех, которые присутствуют в спайках головного мозга человека.

Задняя часть. Здесь находятся валик мозолистого тела, утолщение. К слову, валик в свободном стиле висит над эпифизом мозга, а также над пластинкой крышки, расположенной в среднем отделе мозга.

На самом верху мозолистого тела находится очень тонкий слой серой жидкости, так называемое серое облачение. В некоторых отдельных ситуациях такое вещество способно образовать четыре утолщения маленьких размеров, которые располагаются вдоль мозолистого тела и имеют вид тонких полосок. С каждой стороны мозолистого тела находится по две такие полоски.

Если разрезать полушарие мозга в горизонтальном направлении, при этом задев верхнюю часть мозолистого тела, то можно достаточно четко увидеть белое вещество, которое разделяет оба полушария головного мозга. Такое белое вещество в каждом полушарии мозга обладает специальным очертанием овальной формы и называется учеными полуовальным центром.

По всему своему периметру такая жидкость сопровождается небольшими слоями серого вещества. От мозолистого тела по всей площади отходят некие волокна белого цвета, которые радиальным способом расходятся в каждое отдельное полушарие головного мозга.

Проявления и признаки аномалии

Агенезия мозолистого тела головного мозга проявляет себя по-разному, в зависимости от степени нарушения, основные симптомы при наличии этой аномалии:

- процессы атрофии нервов в органах слуха и зрения;

- кисты и новообразования в той части мозга, где соединяются полушария;

- микроэнцефалия;

- склонность к припадкам;

- наличие лицевого дизморфизма;

- возникновение дефектов в развитии органов зрения;

- порэнцефалия;

- патологические изменения глазного дна;

- задержки в психомоторном развитии;

- шизэнцефалия;

- наличие липом;

- нарушения в процессах развития ЖКТ и наличие образований;

- раннее половое созревание и прочее.

Помимо перечисленного, заболевание может проявляться с синдромом Айкарди. Это генетическое заболевание встречается крайне редко и характеризуется аномалией развития мозга и органов зрения. Также агенезия вызывает изменения в костях и поражения кожи.

Аплазия и агенезия почек: причины, симптомы и лечение

Аплазия, или агенезия – это состояние, при котором полностью отсутствует тот или иной орган. Агенезия почки является пороком развития, формирующимся еще на ранних стадиях эмбриогенеза. Врожденная единственная почка часто сочетается с другими заболеваниями мочеполовой сферы и становится основой различных серьезных проблем со здоровьем.

Причины

По статистике, агенезия почек встречается у 1 ребенка из 1000. Точную причину этой болезни выяснить довольно сложно. Однозначно известно, что нарушение зарождения органа происходит еще внутриутробно в первом триместре беременности. Под влиянием различных факторов идет сбой эмбриогенеза, и орган не формируется в положенном месте.

Непосредственной причиной прекращения развития почки в зародыше становится инсульт мочеточника. Замечено, что агенезия левой почки встречается чаще, чем отсутствие органа справа. Двусторонняя агенезия возникает крайне редко и является состоянием, несовместимым с жизнью.

Следует различать агенезию и аплазию почки. Агенезия представляет собой полное отсутствие почки на положенном месте.

В клинической практике не так уж важно, какая именно форма патологии у ребенка, поскольку итог у болезни один. И в том, и в другом случае орган отсутствует, что приводит к появлению характерных симптомов и осложнений

Единственная почка редко бывает изолированным пороком развития.

У мальчиков эта патология часто сочетается с полным отсутствием мочеточника и семявыводящего протока, гипоплазией или же нехватка яичка с одной стороны.

У девочек агенезия почек может встречаться вместе пороками развития матки и влагалища вплоть до полного отсутствия этих органов. У 10% пациентов обнаруживается аплазия надпочечника с той же стороны.

Симптоматика

Аплазия почки неизбежно приводит к компенсаторному увеличению органа с противоположной стороны. Оставшаяся берет на себя функцию по выведению мочи из организма. Повышенная нагрузка неизбежно сказывается на работе почек и приводит к развитию симптомов:

- полиурия (учащенное мочеиспускание);

- артериальная гипертензия;

- общая слабость, быстрая утомляемость.

Выраженность признаков агенезии почки будет зависеть от тяжести заболевания. Патология может протекать бессимптомно. Оставшийся орган полностью обеспечивает нормальную фильтрацию и выведение мочи в течение долгих лет.

Многие пациенты даже не догадываются о существовании проблемы, пока не попадут на прием к урологу или не сделают ультразвуковое исследование.

Вероятность развития осложнений агенезии почек повышается после перенесенных заболеваний.

Без адекватного лечения почечная недостаточность может закончиться летальным исходом.

Методы диагностики

Для выявления агенезии почек применяются следующие методы:

- УЗИ;

- урография;

- рентгеноконтрастное исследование;

- компьютерная томография.

Определить отсутствие или недоразвитие почек можно с помощью УЗИ. Уже на сроке 12-14 недель при первом скрининге во время беременности врач может обнаружить нехватку органа с одной или двух сторон. При выявлении болезни каждому пациенту нужно пройти дополнительное обследование на предмет других возможных пороков развития.

Для оценки состояния единственной почки проводится урография. Этот метод позволяет выяснить размеры и положение органа, выявить наличие в нем патологических очагов и новообразований. При введении контрастного вещества (экскреторная урография) определяется функциональная способность почки. От того, как работает единственный орган, во многом зависит тактика лечения и прогноз.

Лечебные мероприятия

На выбор метода терапии влияет степень тяжести болезни. Если орган работает в полном объеме, показано наблюдение и регулярное обследование у специалиста.

Рекомендуется придерживаться щадящей диеты (с ограничением соленых, жареных, острых и пряных блюд). Для профилактики осложнений следует поддерживать защитные силы организма и избегать инфекционных заболеваний.

Здоровый образ жизни и соблюдение всех рекомендаций врача обеспечивают человеку вполне комфортную жизнь с одной почкой.

Постановка диагноза

Диагностика агенезии мозолистого тела достаточно затруднена и в большинстве случаев выявляется на 2-3 триместре беременности. К основным методам диагностирования относятся:

- эхография;

- МРТ;

- УЗИ.

Однако эхография дает возможность для выявления заболевания далеко не во всех случаях, а если агенезия мозолистого тела частичная, то ее обнаружение еще более затруднено.

Трудности в диагностировании нарушения возникают по причине того, что эта патология зачастую сопряжена с рядом других нарушений и генетических симптомов. Для того чтобы провести более детальное обследование больного, специалисты прибегают к кариотипированию, ультразвуковому анализу и МРТ.

При помощи сочетания методик обследования есть возможность получить полную картину заболевания.

Основы терапии

В настоящее время не существует эффективных методик лечения такой аномалии, как агенезия мозолистого тела. Методы коррекции зависят от заболеваний, которые были вызваны этим нарушением, поэтому подбираются индивидуально.

Лечение направлено на то, чтобы сводить к минимуму проявления заболевания. Но, по оценке специалистов, оно не дает желаемого эффекта, к тому же методики не проработаны до конца. Терапия по большей части заключается в применении медикаментов сильного действия.

Могут использоваться следующие препараты:

- бензодиазепины и Фенобарбитал, которые позволяют корректировать частоту приступов при наличии инфантильных спазмов;

- кортикостероидные гормоны (Дексаметазон, Преднизолон) в сочетании с антиэлептическими препаратами базового типа;

- нейролептики и диазепамовые препараты, действие которых направлено на уменьшение поведенческих расстройств;

- ноотропы (Cемакс, Пирацетам) и нейропепидные препараты (Церебролизин);

- детям чаще всего назначают Аспаркам, Диакарб, Мексидол.

Помимо приема медикаментов, при возникновении необходимости проводятся и оперативные вмешательства, например проводится стимуляция блуждающего нерва. Но делать это можно лишь в тех случаях, когда агенезия послужила причиной серьезных нарушений в работе жизненно важных органов человека.

Эта патология может вызывать нарушения в костно-мышечной системе и являться причиной возникновения сколиоза, поэтому специалисты назначают физиотерапию и лечебную физкультуру. В некоторых случаях также прибегают к операции.

В наше время агенезию тщательно изучают, но добиться ощутимых результатов пока не удалось.

Сколько дней отведено пациентам?

В случаях, когда нарушение не сопряжено с возникновением других патологий в развитии прогнозы благоприятные. Около 80% детей не имеет никаких нарушений в развитии или же наблюдаются незначительные неврологические проблемы.

Однако в большинстве случаев агенезия мозолистого тела провоцирует возникновение различного рода последствий и сопутствующих патологий, и в такой ситуации о хорошем прогнозе не может быть и речи.

У больных наблюдаются нарушения интеллекта, неврологические проблемы, задержки в развитии и прочие симптомы, с которыми долго не живут. Пациентов лечат в соответствии с симптомами, и терапия не имеет особого эффекта.

Агенезию мозолистого тела можно отнести к заболеваниям с большим количеством аномалий в развитии и неблагоприятными прогнозами.

Симптомы заболевания

После диагностики заболевания новорожденный ребенок имеет полноценное развитие. По истечению 2 лет болезнь начинает проявляться соответствующими симптомами. При патологии родители отмечают появление у малыша судорог и инфантильных спазмов. Частым симптомом болезни являются эпилептические припадки. Крик новорожденного является чрезмерно слабым.

В обонянии малыша диагностируются нарушения. При заболевании снижаются коммуникативные навыки. Гипоплазия сопровождается нарушением зрения. При патологии диагностируются проявления мышечной гипотонии. При этом снижается мышечный тонус у малыша.

При заболевании диагностируется неполноценная работа мозжечка. Заболевание сопровождается неврологическими расстройствами и характерными нарушениями. При патологии пирамиды уменьшаются в размерах, что определяется с помощью инструментального обследования. При гипоплазии мозговые извилины у малыша становятся плоскими.

Если заболевание не было диагностировано у новорожденного ребенка, то в зрелом возрасте оно сопровождается дополнительной симптоматикой. Пациенты жалуются на нарушенную слуховую и зрительную память.

При заболевании у них диагностируют гипотермию, которая сопровождается снижением температуры тела до показателя в 35 градусов. У больных патология сопровождается нарушением координации движений.

Остается только надеяться и молиться

Несмотря на то, что агенезия мозолистого тела не является крайне редким заболеванием, она мало изучена.

На сегодняшний день медики не располагают достаточными знаниями о причинах ее возникновения в каждом конкретном случае, выявлены лишь факторы, способные послужить толчком к развитию данной патологии.

Также не найдено и эффективных методов лечения этого состояния и оно проводится только по симптомам тех нарушений, которые были вызваны агенезией. В этом случае все меры направлены на следствие, но никак не воздействуют на причину.

Из этого можно сделать вывод, что эффективных мер по профилактике агенезии мозолистого тела не существует.

Функции передней спайки и мозолистого тела

Благодаря волокнам мозолистого тела полностью обеспечиваются обильные нервные связи с обеих сторон, при этом объединяются практически все области, которые находятся в коре как первого, так и второго полушария. Исключением является только передняя часть височных долей. Такие височные участки, а в особенности миндалика, которая входит в их состав, связываются между собой специальными волокнами, которые проходят через территорию передней спайки.

Сначала ученые были уверены в том, что мозолистое тело выполняет достаточно важные функции, так как именно здесь находится большое количество волокон. В первую очередь считали, что должна быть какая-то коррекционная функция активности обеих полушарий мозга.

Когда проводили определенные исследования, то в результате оказывалось, что после удаления такого органа, каких-либо серьезных нарушений в работе мозга не наблюдалось. Все это привело к тому, что на протяжении долгого периода времени специалисты так и не могли установить истинную функцию мозолистого тела.

Сегодня, благодаря тому, что надлежащим способом были выполнены множественные эксперименты, ученым все же удалось выяснить главные функции мозолистого тела, и, как оказалось, они являются достаточно важными. В первую очередь, с помощью данного органа передается информация, которая на протяжении определенного периода времени собиралась в одном из полушарий.

Вся полученная и накопленная информация из одного полушария передавалась в корковые участки второго полушария. Теперь хотелось бы привести несколько примеров, которые указывают, насколько важным является взаимодействие между обоими полушариями.

Перерезка мозолистого тела способна блокировать проведение важной информации из участка Вернике, который является доминирующим в полушарии к моторной коре, которая находится на другой стороне головного мозга. Таким образом, можно сделать вывод, что все интеллектуальные функции Вернике, которые локализированные в левом полушарии, практически полностью теряют контроль над другой областью мозга – правой корой

Благодаря перерезке мозолистого тела в некотором роде предупреждается передача информации зрительного и соматического характера из правого полушария в участке Вернике доминирующего полушария, находящегося слева. Таким образом, можно констатировать, что и зрительная, и соматическая информации не имеют возможности достигать такой необходимой интерпретирующей части головного мозга, а поэтому ее не удается использовать с целью принятия важных решений. Пациенты, у которых полностью рассечены мозолистые тела обладают двумя абсолютно изолированными, и в то же время сознательными областями мозга.