Методы психологической саморегуляции

Вопросы:

1. Психологическая и физиологическая сущность методов психической саморегуляции.

2. Краткая характеристика основных методов психической саморегуляции.

Психическая саморегуляция (ПСР), или аутопсихотерапия, — это совокупность приемов и методов воздействия на собственные психические функции и состояния, осуществляемых обученным пациентом с лечебными целями либо здоровым человеком с профилактическими целями.

Справедливо задаться вопросом — зачем необходимо такое воздействие? Ведь психика человека и предназначена для того, чтобы регулировать и управлять всеми функциями, состояниями и двигательными актами! Но дело в том, что даже здоровая психика не всегда хорошо справляется с этим предназначением. При слишком сильных или массовых (одновременных) неблагоприятных воздействиях извне правильная психическая регуляция может быть нарушена. Чтобы ее восстановить, необходимо принять соответствующие меры. К их числу и относится ПСР. Таким образом, чем больше стресс, тем выше потребность применения ПСР для нормализации состояния и поведения.

1

На практике ПСР чаще всего представляет собой совокупность техник активного психического самовоздействия на поток сознания (текущие мысли и образы представлений), скелетные и дыхательные мышцы. Последующие, вторичные, изменения наступают в кровеносных сосудах и внутренних органах человека, включая головной мозг. Тем самым достигается так называемое трофотропное состояние, которое является «энергетическим антиподом стресса». Термин «трофотропный» означает «способствующий питанию». Можно сказать, что в стрессе энергия расходуется избыточно и непродуктивно (возьмем для примера состояние тревоги с непоседливостью и пустыми хлопотами), а в трофотропном состоянии энерготраты сводятся к минимуму, при этом недостаток энергии восполняется. В этом состоянии стресс-лимитирующая (ограничивающая) система организма начинает преобладать над стресс-реализующей («разгоняющей»), чем достигается конструктивное (безвредное для организма) совладание со стрессом и возвращение к нормальному рабочему состоянию и разумной деятельности. Проще говоря, достигаются преодоление неуравновешенного состояния и возвращение временно утраченного контроля над собственными эмоциями и поведением. Чтобы достичь этого, человеку необходимо хотя бы на короткое время снизить активность сознания, отключиться от окружающей реальности за счет неглубокого аутогипноза. Такая форма ПСР (назовем ее классической ПСР) доступна всем здоровым людям. Но существуют также приемы и техники ПСР, применяемые в ходе умственной и физической деятельности (активная ПСР). Эту форму ПСР ввиду ее сложности мы в данном занятии не рассматриваем.

Овладение методами психической саморегуляции предоставляет возможность сознательно и целенаправленно влиять на важные психические и физиологические функции организма. Способностью к целенаправленному самовоздействию человек овладевает поэтапно в процессе выполнения специальных упражнений под руководством специалиста — врача или психолога. В последующем упражнения выполняются самостоятельно или по приказу командира (начальника).

Основу ПСР составляют самоубеждение и самовнушение — основные формы общения человека с самим собой. Первоначально методы ПСР разрабатывались с сугубо медицинскими целями. В последующем были предложены многочисленные модификации, версии, предназначенные для психопрофилактических целей и адресованные здоровым людям. Особую пользу приносит применение методов ПСР в составе подразделений (в коллективном формате) под руководством психологов, врачей или командиров. Именно так применялись в ходе первой контртеррористической операции (КТО) в Чечне разработанные в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова специальные методики. Они применялись как до, так и после проведения боевых операций. В связи с этим отметим, что немецкий психоневролог Нонне во время Первой мировой войны впервые гипнотизировал военнослужащих на театре военных действий с целью нормализации их психического и физического состояния.

Описанные ниже методы психической саморегуляции легки в исполнении, но они требуют продолжительных систематических занятий, для того чтобы добиться желаемого результата. Таким образом, тренирующийся должен заниматься активно, настойчиво и последовательно, не теряя терпения. Выбор конкретного, наиболее подходящего для себя метода ПСР или их комбинации производится по рекомендации врача или психолога с учетом индивидуальных особенностей личности и соматической конституции (телосложения).

Методы психической саморегуляции разнообразны и обычно применяются в комбинациях. Заслуживают внимания не только основные методы, на которых мы остановимся в ходе занятия, но и другие (например, упражнения по системам йоги и другие специальные физические упражнения, точечный самомассаж и др.).

В настоящее время создаются аппаратные методы психической саморегуляции для индивидуального использования. Они могут задействовать аудиовизуальную, тактильную, температурную и другие виды сенсорной стимуляции. Например, на рис. 1 показан прибор для аудиовизуальной (через слух и зрение) психической саморегуляции.

Существуют компьютерные игры и другие программы, предназначенные для ПСР. К сожалению, не все они хорошо обоснованы с научной точки зрения.

Методы ПСР являются здоровой альтернативой употреблению алкоголя, наркотиков и табакокурению. Они успешно применяются и для лечения психических расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами.

Занятия по психической саморегуляции проводятся в коллективной форме. Оптимальная численность группы — 8-12 человек. При необходимости группа может быть увеличена до 20 и более человек. Обучение проводит подготовленный военный врач либо военный психолог.

Методы психической саморегуляции основаны на явлениях самоубеждения и самовнушения, свойственных нормальной психике каждого человека. Заметим, что способности к самоубеждению и самовнушению появляются только в позднем детстве или в подростковом периоде и требуют минимум среднего уровня психического развития.

Самоубеждение. Самоубеждение основано на осознании, осмыслении фактов и построении последовательных умозаключений. Стремясь убедить себя в чем-либо, человек дискутирует с самим собой, используя доводы и контрдоводы, основываясь на логических доказательствах и умозаключениях. Приведем примеры. Человеку, неадекватно, болезненно переживающему свои промахи и ошибки, рекомендуется мысленно взглянуть на себя со стороны, оценить свое поведение «глазами доброжелательного и рассудительного человека» и проанализировать допущенные промахи, учитывая народную мудрость, что «нет худа без добра», «горя не видать — радости не знать». Осознав истинные причины ошибок, зрелый человек должен сделать соответствующие выводы на будущее, чтобы ошибки не повторялись. Людям излишне чувствительным, склонным необоснованно переживать по незначительному поводу, можно посоветовать припомнить и мысленно декламировать отрывки из литературных произведений, пронизанные духом оптимизма. Неудержимую тягу к запрещенной из-за состояния здоровья пище можно погасить, применяя логически обоснованные формулы. К примеру, при неуемном влечении к сладостям: «Сахар — сладкий яд! Человек в отличие от животного, может управлять собой! Я осознаю, что после минутного удовольствия последует расплата: ухудшится здоровье. Я могу и должен (должна) победить свою слабость». Очень важно использование самоубеждения теми людьми, самооценка которых неустойчива и снижается от незначительных причин.

Когда результаты самоубеждения недостаточны (человек соглашается с собой, но продолжает поступать по-старому), включается самовнушение.

Самовнушение (по-латыни — аутосуггестия) — это внушение самому себе каких-либо суждений, идей, представлений, оценок, чувств без развернутой их аргументации, директивно, почти что насильно. Итак, внушение (одного человека другому) и самовнушение — это формы психологического насилия. Но не всякое насилие плохо. Существуют, например, хирургическое насилие, физическое ограничение буйного психически больного, направленные на их же пользу. Так же и самовнушение может быть положительным (полезным) или негативным (разрушительным). Самовнушение, приводящее к положительному результату, есть не что иное, как проявление силы воли. Оно основано на сознательной саморегуляции деятельности, направленной на преодоление трудностей при достижении цели. Волевая деятельность проявляется во власти человека над самим собой, контролировании собственных непроизвольных импульсов. При этом используется механизм «чистого» самовнушения, когда человек прислушивается и верит в то, что он утверждает.

Основными практическими приемами самовнушения являются:

— самоприказ (распоряжение самому себе) широко применяется для мобилизации воли, самообладания в экстремальных условиях, преодоления страха в трудных жизненных ситуациях. Самоприказы бывают в форме побуждения («действуй немедленно!»), либо самозапрета («остановись!», «молчи!»). Формулы самоприказа играют роль пускового механизма реализации немедленных действий для достижения цели;

— прием «лобовой атаки» (антистрессорного штурма). С помощью специально подобранных словесных формул, произносимых решительным тоном с оттенком гнева, формируется активное отношение к психотравмирующему фактору — источнику дистресса. Так, наркологи рекомендуют лицам, злоупотребляющим алкоголем, с негодованием многократно повторять формулу: «Я беспощадно подавляю, уничтожаю ненавистную мне сейчас прошлую потребность в алкоголе. У меня сильная воля и твердый характер, у меня нет никаких сомнений, что я полностью преодолею тягу к спиртному». Полезно при этом использование образных сравнений, ярких метафор, например, «Я как несокрушимая скала, а побуждения к наркотикам разбиваются об меня в мелкие брызги».

Подобно самоубеждению, самовнушение осуществляется в форме мысленного диалога человека с самим собой. Однако в этом диалоге задействуются волевые и эмоциональные компоненты психики. Побуждая человека к предметной деятельности или тормозя ее, самовнушение играет роль связующего звена между субъективным миром психики и двигательной активностью (поведением). Возникая произвольно и целенаправленно в форме высказывания-самообращения, оно затем развивается спонтанно, оказывая длительное последействие на функции психики и организма. По выражению выдающегося русского психиатра В.М. Бехтерева, самовнушение, подобно внушению, «входит в сознание с черного входа, минуя интеллект и логику». Русский ученый И.П. Павлов писал, что «самовнушение не контролируется осмысленным восприятием и подчиняется главным образом эмоциональным влияниям подкорки». Итак, речевые обращения человека к самому себе контролируют и регулируют его поведение как на сознательном, так и на подсознательном уровне. Самовнушение санкционирует личностный выбор, поддерживает социально нормативное поведение, формулирует положительные и отрицательные оценки совершенным поступкам. Как уже говорилось, по влиянию на психическое здоровье следует различать негативное и позитивное самовнушение. Вследствие негативного самовнушения человек может утратить уверенность в себе, впасть в растерянность и отчаяние, почувствовать себя беспомощным, утратить надежду на будущее («Теперь все пропало; теперь моя личная жизнь разрушена»). Такой вариант называется катастрофизацией. Вызванная ею психическая демобилизация способствует углублению стресса и переходу его в психическое расстройство. Негативные события, к которым человек готовит и приводит себя сам, называют самосбывающимися пророчествами. Напротив, позитивное самовнушение укрепляет уверенность в себе, стабилизирует психику, делая ее менее уязвимой к стрессу и болезням. Все сказанное относится к естественному самовнушению, которое является повседневной психической функцией любого человека. Наряду с естественными существуют и специальные психологические приемы, и техники саморегуляции, предназначенные для лечения и профилактики психических расстройств. Рассмотрим основные из них.

2

Произвольное самовнушение. Впервые метод произвольного самовнушения был предложен французским фармацевтом Эмилем Куэ в 1910 г. Метод позволяет подавить болезненные, вредные по своим последствиям мысли и представления и заменить их полезными и благотворными. Э. Куэ сравнивал болезненные переживания с застрявшими на периферии сознания штифтами (иногда их сравнивают с канцелярскими скрепками), которые можно постепенно удалить. Таким образом, показания к применению произвольного самовнушения весьма широки — от выхода из острого стрессового расстройства до преодоления глубокого личностного кризиса или закоренелой вредной привычки.

Согласно Э. Куэ формула самовнушения должна быть простой констатацией позитивного процесса, лишенной какой-либо директивности. Например, «С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше». При этом не важно, считал Э. Куэ, соответствует ли формула самовнушения действительности или нет, так как она адресуется подсознательному «я», которое отличается легковерием. Подсознательное «я» воспринимает формулу как приказ, который необходимо выполнить. Чем проще будет формула, тем лучше лечебный эффект. «Формулы должны быть «детскими», — говорил Э. Куэ. Автор неоднократно подчеркивал, что произвольное самовнушение должно осуществляться без каких- либо волевых усилий. «Если вы сознательно внушаете себе что- либо, — писал он, — делайте это совсем естественно, совсем просто, с убеждением и без всякого усилия. Если бессознательное самовнушение, часто дурного характера, бывает столь успешным, то это оттого, что оно осуществляется без усилий».

Формулы разрабатываются для каждого обучающегося индивидуально. Человек, овладевший методом самовнушения, становится способен составлять новые формулы, которые ему понадобятся.

Формула самовнушения должна состоять из нескольких слов, максимум из 3-4 фраз и всегда иметь позитивное содержание (например, «Я здоров» вместо «Я не болен»). Формула может быть изложена в стихотворной форме. Известный немецкий врач и путешественник Х. Линдеман считал, что ритмические и рифмованные самовнушения эффективнее прозаических. Длинные формулы допускается заменять их сокращенными эквивалентами. Так, для усиления веры в свои силы можно использовать формулу: «Я могу, я могу, я могу». В некоторых случаях формула может быть конкретизированной. Речь идет о преодолении вредных привычек, нереалистичных страхов и других предболезненных расстройств. Например, «При виде собаки я остаюсь совершенно спокойным, мое настроение не меняется».

Во время сеанса человек занимает удобную позу сидя или лежа, закрывает глаза, расслабляется и вполголоса или шепотом без всякого напряжения 20-30 раз произносит одну и ту же формулу самовнушения. Произношение должно быть монотонным, без эмоционального выражения. В ходе сеанса человек входит в трофотропное состояние, а по окончании сеанса произвольно и без затруднений выходит из него.

Цикл обучения продолжается в течение 6-8 недель. Занятия продолжительностью 30-40 мин. проводятся 2-3 раза в неделю. Начиная со второй половины обучения, происходит постепенный переход к самостоятельной практике. Сеанс самовнушения с какой-либо одной формулой продолжается 3-4 минуты. При необходимости использовать несколько формул он может быть продлен до получаса. Э. Куэ рекомендовал проводить сеансы на фоне просоночных (дремотных) состояний утром после пробуждения и вечером перед засыпанием. Чтобы не отвлекать внимание на счет при двадцатикратном повторении формулы, Э. Куэ советовал использовать шнурок с 20-30 узелками, которые перебираются, как четки.

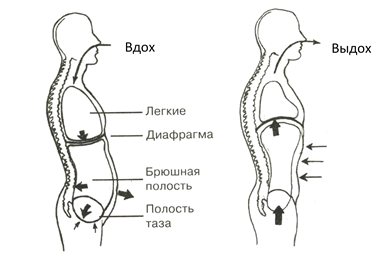

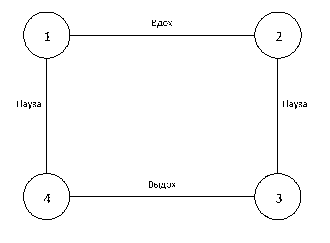

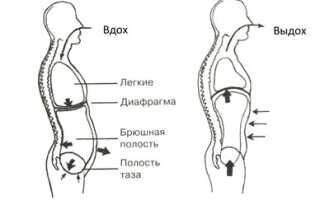

Управление ритмом дыхания. Произвольная регуляция дыхательных движений описана в древних трактатах Индии и Китая. В работах американских психофизиологов 1970-1980 гг. приведено научное обоснование некоторых из многих сотен ритуальных дыхательных упражнений. В частности, установлены закономерности воздействия фаз дыхательного цикла на уровень психической активности человека. Так, во время вдоха наступает активация психического состояния, а при выдохе происходит успокоение. Произвольно устанавливая ритм дыхания, в котором относительно короткая фаза вдоха чередуется с более длительным выдохом и следующей за этим паузой, можно добиться выраженного общего успокоения. Тип дыхания, включающий более длительную фазу вдоха с не кото — рой задержкой дыхания на вдохе и относительно короткую фазу выдоха (достаточно энергично), приводит к повышению активности нервной системы и всех функций организма. Нарушения ритма и глубины дыхания являются признаками стрессовых состояний. Наибольшее оздоровительное значение имеет глубокое брюшное (диафрагмальное) дыхание. Правильно поставленное брюшное дыхание имеет ряд физиологических преимуществ. Оно вовлекает в дыхательный акт все доли легких, увеличивает степень оксигенации (насыщения кислородом) крови, жизненную емкость легких, массирует внутренние органы. Во время вдоха мышцы передней стенки брюшины выпячиваются, купол диафрагмы уплощается и тянет за собой вниз легкие, вызывая их расширение. Во время выдоха мышцы живота несколько втягиваются, как бы вытесняя воздух из легких. Увеличенная кривизна диафрагмы поднимает легкие кверху. Дыхательные упражнения для освоения полноценного глубокого дыхания проводятся в позах стоя или сидя и сопровождаются разгибательными (на вдохе) и сгиба- тельными (на выдохе) движениями рук и туловища. Обучающиеся стремятся постепенно овладеть дыхательным циклом, состоящим из четырех фаз по 8 секунд каждая: 1) глубокий вдох, 2) пауза на вдохе, 3) глубокий выдох, 4) пауза на выдохе. Это позволяет им войти в трофотропное состояние. Возможно выполнение дыхательных упражнений во время ходьбы или бега. Цикл обучения занимает 4 недели (по 2 получасовых занятия в неделю).

Активная нервно-мышечная релаксация. Метод включает серию упражнений по произвольному расслаблению основных групп скелетных мышц. Его ввел американский врач Эдмунд Джекобсон, опубликовавший книгу по данному вопросу в 1922 г. Отличительным признаком метода является чередование произвольного напряжения и последующего рефлекторного (непроизвольного) расслабления соответствующей мышечной группы. В кратковременной (2-3 сек.) фазе напряжения человек поддерживает максимально сильное статическое сокращение какой-либо мышечной группы (например, сжатие кисти в кулак). В последующей фазе расслабления (до 1 минуты) он испытывает ощущения размягчения, распространения волны приятной тяжести и тепла в прорабатываемом участке тела (например, в руке). К этому присоединяется чувство покоя и отдыха. Названные ощущения — следствие устранения остаточного, обычно не замечаемого напряжения в мышцах, усиления кровенаполнения сосудов данной области и соответственно усиления обменных и восстановительных процессов. Для снятия эмоционального напряжения и усталости активная релаксация проводится в определенной последовательности на всех основных участках тела (ноги, руки, туловище, плечи, шея, голова, лицо). Э. Джекобсон справедливо полагал, что все группы скелетных мышц связаны с определенными центрами спинного и головного мозга. Благодаря этому активная мышечная релаксация положительно действует на обширные участки центральной нервной системы, способствуя вхождению человека в трофотропное состояние, снятию напряжения и дисгармонии, восстановлению сил и энергии. Метод прогрессивной мышечной релаксации имеет ряд модификаций. Нервно-мышечная релаксация наиболее показана при длительных стрессовых состояниях с выраженным чувством тревоги и бессонницей.

Для первоначального овладения методом Э. Джекобсона необходимо 8-10 занятий в течение 3-4 недель. Расслабление мышечных групп всего тела занимает 20 минут. Полный курс обучения занимает 3-6 месяцев при условии 2-3 занятий в неделю.

Медитация. Термин «медитация» появился на страницах отечественных популярных и научных изданий лишь недавно. Прежде говорить о медитации было не принято, поскольку считалось, что медитация непременно является религиозным ритуалом. Действительно, медитация связана с разными направлениями йоги, индуизма и буддизма. Но сегодня стало известно, что занятия медитацией для укрепления своей психики, преодоления внутренних противоречий и расширения знаний о себе возможны вне всякой связи с какими-либо религиозными или философскими убеждениями. Тысячелетиями представители почти всех человеческих культур использовали ту или иную форму медитации для обретения душевного покоя и гармонии. Ее благотворный эффект обусловливается не ориентированностью на религию, а базовыми свойствами нервной системы человека. Опыт свидетельствует о медитации как об эффективной технике психической саморегуляции, ничем не уступающей другим методам.

Сущностью медитации является произвольное сосредоточение внешнего или внутреннего внимания на каком-либо реальном, виртуальном или субъективно- психическом объекте, процессе в течение длительного времени. В результате этого человек отвлекает внимание от всех прочих объектов и переходит в особое состояние сознания, которое является разновидностью описанного выше трофотропного состояния. Медитация успешно применяется для профилактики и лечения артериальной гипертензии, других сердечно-сосудистых заболеваний. Она помогает избавиться от навязчивых состояний, тревожности, депрессии и повышенной агрессивности, улучшает концентрацию внимания. Медитация также может быть использована для поиска путей решения различных психологических проблем. Под ее влиянием возрастает способность человека использовать творческий потенциал и сделать свою жизнь более осознанной и целенаправленной.

Приемы переключения внимания на позитивные объекты внешнего и внутреннего мира. Для этого рекомендуется, находясь в удобной позе и расслабленном состоянии, пристально рассматривать в течение 5-7 минут какие-либо картины, предметы или другие объекты, вызывающие положительные эмоции. При этом предмет можно держать в руках, не спеша ощупывая его. Можно также с закрытыми глазами воссоздать всплывающие в сознании образы, не сосредотачиваясь на них долго и переходя от одного к другому. Для отвлечения внимания от неприятно волнующих, «застойных» образов и мыслей люди прибегают к чтению книг, просмотру фотографий, кинокартин, телепрограмм. Они играют в компьютерные игры, слушают любимые мелодии и стихи, подыскивают себе увлекательные занятия, хобби, общаются с интересными собеседниками. Разнообразные объекты для медитации можно найти в Интернете.

Итак, мы видим, что медитационные упражнения многочисленны и разнообразны. Большинство из них требуют от занимающихся пребывания в неподвижной позе, но есть и такие, которые включают движения. В одном случае занимающийся пристально рассматривает какой-нибудь предмет, в другом — закрывает глаза и раз за разом повторяет определенные звуки, в третьем — бывает полностью поглощен наблюдением за собственным дыханием, в четвертом — прислушивается к шуму ветра в ветвях деревьев, в пятом — пытается найти ответ на сложный вопрос и т.п.

Каждый сеанс медитации включает три стадии: 1) расслабление, 2) сосредоточение, 3) собственно медитационное состояние, глубина которого может быть различной и зависит от опыта, занимающегося и продолжительности сеанса. Цикл обучения занимает 4 недели (по 2 получасовых занятия в неделю).

Аутогенная тренировка (АТ) — наиболее известный метод психической саморегуляции. Он собрал в себе все лучшее, что есть в других методах. Его сущность состоит в самовнушении и медитации на фоне пассивной нервно-мышечной релаксации. Метод разработан немецким врачом И. Шульцем в 1932 г.

Аутогенная тренировка способствует снижению эмоционального напряжения, чувства тревоги и дискомфорта, снижает интенсивность боли, оказывает нормализующее воздействие на физиологические функции и обменные процессы в организме. Под влиянием АТ улучшается сон, повышается настроение. Основные показания к психогигиеническому применению АТ: стрессовые состояния, психовегетативные дисфункции, акцентуации (психологические дисгармонии) личности, особенно в сочетании с ипохондрическими тенденциями. Подчеркнем, что аутогенная тренировка является методом выбора при психовегетативных дисфункциях.

Цель аутогенной тренировки состоит не только в обучении расслаблению, как это порой считается, но и в развитии навыков управления своим состоянием, в формировании способности легко и быстро переходить от состояния активности к состоянию пассивного бодрствования, и наоборот. Речь идет о произвольном управлении психологическими и физиологическими процессами, расширении диапазона саморегуляции собственного состояния и, как следствие, о повышении способности адаптироваться к меняющимся условиям физической и социальной среды.

Имеется ряд модификаций аутогенной тренировки, приспособленных, например, к борьбе с травматическим (сверхсильным) стрессом или к лечению различных болезней. Для первоначального овладения методом АТ необходимо 8-10 занятий в течение 3-4 недель. Продолжительность одного занятия — 30-40 минут. Полный курс обучения занимает 3-6 месяцев при условии 2-3 занятий в неделю.

Методы ПСР имеют широкий диапазон применения. Они могут входить в систему психопрофилактики, а также являться составной частью лечебных и реабилитационных мероприятий. С их помощью можно добиться нормализации психоэмоционального состояния, улучшения функционирования внутренних органов. Основными результатами применения методик аутопсихотерапии являются: защита от повреждающего стрессового воздействия, активация восстановительных процессов, повышение адаптивных (приспособительных)возможностей организма и усиление мобилизационных способностей в экстремальных ситуациях. Все это в конечном счете способствует сохранению и укреплению психического здоровья. Представленные выше методы ПСР прошли многократную проверку практикой и доказали свою эффективность. Однако достижение полезного результата в любом подобном методе требует длительных и непрерывных занятий. Можно предположить, что систематичность, равномерная ритмичность в выполнении упражнений имеет большее значение, чем их содержание. Для укрепления психического здоровья важно подобрать наиболее субъективно приемлемый и удобный метод, а затем упорно и методично практиковать его в течение длительного времени. В таком случае рано или поздно успех будет достигнут.

Методические рекомендации.

1. Занятие с личным составом целесообразно провести в форме лекции-дискуссии с включением элементов практического показа (тренировки начальных навыков) ПСР по методам дыхательных упражнений и активной мышечной релаксации.

2. При подготовке к лекции руководителю занятий целесообразно создать презентацию, используя в ней таблицы, фото-, и видеоматериалы, раскрывающие содержание основных положений темы.

3. В ее ходе рекомендуется использовать 1-2 видеоролика (5-7 мин.) из художественных кинофильмов, показывающих роль психической саморегуляции в решении служебно-боевых задач военнослужащими либо в иных экстремальных ситуациях (например, «Парень из нашего города», 1942 г). Возможно также зачитывание отрывков из художественной литературы на эту же тему (например, повести Константина Воробьева «Это мы, Господи!», рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни»).

4. При проведении занятия целесообразно обращаться к слушателям с постановочными и проблемными вопросами. После краткого и оперативного обмена мнениями по полученным ответам излагать положения лекции.

5. Активную форму занятия по изучаемой теме целесообразно провести в форме круглого стола, диспута, ролевой игры, деловой игры. На занятие также полезно пригласить военного спортсмена (стрелка, биатлониста, многоборца), способного наглядно продемонстрировать навыки ПСР на себе, а также разъяснить их положительную роль в ходе тренировочного процесса и соревнований.

Рекомендуемая литература:

1. Алиев Х. Ключ к себе: Этюды о саморегуляции. — М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1990.

2. Методы психической саморегуляции. Утв. начальником ГВМУ. СПб.: ВМедА, 2007.

3. Непреенко А., Петров К. Психическая саморегуляция. — Киев: Здоровье, 1995.

4. Прохоров А. Методы психической саморегуляции: учебное пособие. — Казань: Изд. КГУ, 1990.

5. Спиридонов Н. Самовнушение, движение, сон, здоровье. — М.: Физкультура и спорт, 1987.

6. Черепанова Е. Саморегуляция и самопомощь при работе в экстремальных условиях. — М.: АСТ, 1995.

7. Шрайнер К. Как снять стресс: 30 способов улучшить свое самочувствие за 3 минуты / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993.

Полковник медицинской службы Владислав ЮСУПОВ, начальник научно- исследовательского отдела НИЦ Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

полковник медицинской службы в отставке Борис ОВЧИНИКОВ, начальник научно- исследовательской лаборатории НИО (медико-психологического сопровождения) НИЦ Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

Ориентир 07 2016

Наша группа ВКонтакте

Наш канал в Telegram

Советы психолога: специальные приемы саморегуляции

Как мы с вами уже обсуждали в предыдущей статье – наш иммунитет напрямую зависит

от нашего эмоционального состояния. Чтобы поддержать его и помочь своему организму, очень важно снятьэмоциональное напряжение, поменять знак эмоций на положительный и привести в норму состояние нашей души и тела.

В предыдущей статье мы обсудили естественные способы саморегуляции. Сегодня поговорим о специальных приемах саморегуляции. Напоминаем вам, что саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, достигаемое в процессе воздействия человека на самого себя. В ходе саморегуляции человек с помощью различных приемов управляет своим дыханием, мышечным тонусом, сознанием, воображением…

Управление дыханием – это эффективный способ влияния на тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. Главное в регуляции дыхания — правильно его выполнять.

Рассмотрим более подробно процесс дыхания. Дыхательный акт состоит из трех фаз: вдоха, выдоха и паузы. Легкие, не имеющие собственной мускулатуры, следуют за движениями грудной клетки и диафрагмы. Диафрагма является самой сильной мышцей для вдоха, а брюшной пресс – для выдоха. В фазе вдоха диафрагма сокращается, при этом купол ее смещается к низу. Живот при этом немного выпячивается. Диафрагма давит на внутренности брюшной полости, массируя их. Внутрибрюшное давление возрастает, а внутригрудное падает. Это создает «засасывающий» момент для воздуха в легкие и «выталкивающий» для крови из венозного депо системы нижней полой вены и желчи печени. В результате стимулируется кровообращение печени, селезенки, почек. Кровь проталкивается к сердцу. В связи с этим диафрагму называют «вторым сердцем».

При выдохе сокращаются мышцы брюшного пресса и межреберные мышцы, диафрагма поднимается, принимая куполообразное положение. Воздух выталкивается из легких. После выдоха следует короткая пауза и новый вдох.

Диафрагменное дыхание – это самое правильное для организма. Так дышат маленькие дети. Современные люди, родившиеся и выросшие в городе, привыкли к другому дыханию – поверхностному. При таком способе дыхания участвуют только верхние отделы легких, а диафрагма почти не работает.

Начинать осваивать диафрагменное дыхание легче всего лежа на спине, согнув ноги в коленях. Вдох делается обязательно через нос. При этом диафрагма опускается, а передняя брюшная стенка выпячивается. Живот должен увеличиваться медленно, как мяч, который надувают. В это время брюшные мышцы остаются расслабленными. При выдохе живот уходит глубоко внутрь, а диафрагма поднимается (как будто живот «прилип» к позвоночнику). Грудная клетка при этом дыхании остается малоподвижной. Если вы освоили это дыхание лежа, можно переходить к тренировке сидя, а затем и стоя.

Овладеть приемами психофизиологической регуляции дыхания – значит развить в себе способность через специальные упражнения управлять своим дыханием.

Упражнения на дыхание

Упражнение 1.

Сидя или стоя, постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и сосредоточьте внимание на дыхании. На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна). Затем на следующие четыре счета проводится задержка дыхания. Плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. Снова задержка дыхания перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4.

Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно спокойнее и уравновешеннее.

Упражнение 2. Парадоксальное дыхание «Лягушка».

Лягте на спину или удобно сядьте. Руку положите на живот, чтобы контролировать его движение. На медленный глубокий вдох втяните живот в себя (действия обратные диафрагменному дыханию), плечи не поднимаются. На выдох выпятите как можно больше живот.

Дышать таким способом часто или поверхностно невозможно. Вы автоматически снижаете частоту дыхания и увеличиваете его глубину, а значит, снижаете нервное возбуждение. К тому же, такой способ дыхания требует полной концентрации на самом процессе и отвлечение от внешнего мира, что помогает выйти на время из стрессовой ситуации.

Упражнение 3.

Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см. висит пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась.

Упражнение 4.

Глубоко выдохните. Задержите дыхание так долго, как сможете. Сделайте несколько глубоких вдохов. Снова задержите дыхание. И так несколько раз. Это упражнение помогает в ситуации раздражения, гнева.

Тело человека создано для движения, которое также естественно и необходимо для жизни, как и дыхание. Движение позволяет сбрасывать напряжение, уравновешивает, исцеляет, наполняет организм энергией. Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжения. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро восстановить силы.

При помощи различных поз и движений вы имеете возможность управлять очень тонкими и в то же время абсолютно реальными изменениями в сфере ваших чувств, мыслей и переживаний.

Упражнения на управление тонусом мышц, саморегуляцию движением

Упражнение 1.

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела.

- Сядьте удобно, закройте глаза. Дышите глубоко и медленно.

- Пройдите внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки головы до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места наибольшего напряжения. Часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот.

- Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это на вдохе.

- Почувствуйте это напряжение.

- Резко сбросьте напряжение – делайте это на выдохе.

- Сделайте так несколько раз.

В хорошо расслабленных мышцах вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести.

Если зажим снять не удается (особенно на лице), попробуйте разгладить его с помощью легкого массажа круговыми движениями пальцев (массаж для лица будет дан отдельным упражнением), также для снятия зажимов на лице можно просто погримасничать.

Упражнение 2.

Для снятия напряжения полезно потягиваться. Потягиваться важно, не вытягивая при этом тело по прямой (т.к. может сводить мышцы), а изгибаясь и извиваясь.

При потягивании необходимо носки стоп направить на себя и тянуться пятками.

Упражнение 3

Предлагаем вам специальный комплекс на растягивание мышц. При его выполнении важно соблюдать несколько правил:

– Растягивайте мышцы только тогда, когда они разогреты, холодные мышцы предрасположены к травмам.

– При растягивании рекомендуется действовать медленно и осторожно. Никогда не пытайтесь растягивать мышцы силой. Во время таких упражнений нельзя допускать появления болевых ощущений.

– Каждое растягивание должно продолжаться не более 30 секунд.

– Выполняйте каждое упражнение по два раза.

– При выполнении растягивания продолжайте дышать спокойно и равномерно. Это способствует расслаблению и мышц и психики.

После каждого упражнения на растягивание делайте перерыв примерно на одну минуту.

Растягивание плечевых мышц, боковых мышц спины и мышц задних предплечий.

Встаньте прямо. Положите одну руку на затылок. Другой рукой легко надавите на локоть. Медленно переместите этот локоть в направлении другой руки. Поддержите напряжение в течение примерно 30 секунд. Если вы выполняете упражнение правильно, то почувствуете легкое натяжение в заднем предплечье, а также сбоку в области плеча и спины. А теперь выполните то же упражнение другой рукой. Повторите упражнение еще раз.

Растягивание мышц груди

Встаньте прямо и вытяните обе руки перед собой горизонтально. Руки должны быть вытянуты параллельно земле ладонями вниз. Теперь согните их в локтях и раздвиньте в стороны и назад так, чтобы оба локтя оказались за спиной. Удерживайте их в этом положении примерно 30 секунд. Вернитесь в исходную позицию. Повторите это упражнение еще раз.

Растягивание запястий рук

Вытяните руки над головой и сложите ладони вместе, как для молитвы, – кончики пальцев направлены вверх. Теперь медленно проведите сложенными вместе руками вдоль тела как можно ближе к голове и груди, пока не почувствуете в запястьях и предплечьях легкого натяжения. Оставайтесь в этом положении около 30 секунд. Сразу после этого вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Растягивание бедер и ягодичных мышц

Сядьте прямо на стул со спинкой. Положите левую ступню на бедро правой ноги. Обхватите одной рукой щиколотку, а другой – колено и осторожно и медленно передвигайте ногу в направлении верхней части туловища до тех пор, пока не почувствуете легкого напряжения в бедре и ягодичной мышце. Оставайтесь в этом положении около 30 секунд. Повторите то же самое упражнение для другой ноги. Потом проделайте все еще раз сначала.

Растягивание мускулатуры бедер

Встаньте перед стулом, расставьте ноги на ширину плеч. Обопритесь левой рукой на спинку стула, согните правую ногу, отведите ее назад и возьмите правой рукой за носок согнутой ноги. Затем медленно и осторожно подтягивайте пятку к ягодице до тех пор, пока не почувствуете легкого натяжения в правом бедре. Оставайтесь в этом положении примерно 30 секунд. Затем проделайте это упражнение для другой ноги. После чего повторите упражнение.

Растягивание икроножной мускулатуры

Встаньте позади стула со спинкой и обопритесь на нее обеими руками. Отведите правую ногу назад так, чтобы пятка при этом обязательно касалась земли. Потом сгибайте левую ногу до тех пор, пока в икрах не возникнет натяжения. Оставайтесь в этом положении примерно 30 секунд. Затем повторите упражнение с другой ногой. Проделайте его еще раз сначала.

Упражнение 4

Для снятия мышечных зажимов можно сделать гимнастику для лица.

- Растяните губы в улыбке, затем стяните их в трубочку, повторите так несколько раз. Обведите языком круг по внутренней стороне сжатых губ несколько раз по часовой стрелке, потом повторите то же движение несколько раз против часовой стрелки.

- Футбол языком. Ударьте языком изнутри сначала правую щеку, затем левую. Повторите упражнение несколько раз.

- Удивленно поднимите брови домиком вверх, затем сведите их к переносице и так несколько раз.

- Постройте смешные рожицы, так, что бы в движение включились все мышцы лица.

Упражнение 5

Снятию напряжения и успокоению помогает разминание кистей рук. Сцепите руки в замок, вращайте кистями рук в произвольном порядке. Запустите «волну» сцепленными руками. Попарно зацепите как крючками пальцы рук (правая рука – сверху, левая – снизу) и потяните их, сначала большие пальцы, затем указательные и т.д. Поменяйте руки, теперь левая – сверху, правая – снизу, также последовательно зацепите пальцы и потяните.

Упражнение 6. Акупрессура

Акупрессура – это выдающийся метод быстрого расслабления, помогающий расслаблению организма и снятию мышечного напряжения. Нажимая пальцем на определенные участки тела, мы оказываем непосредственное воздействие на кровообращение и нервную систему. Одна из важных точек акупрессуры, которую нужно стимулировать в состоянии страха и беспокойства, находится на предплечье на одной линии со средним пальцем, примерно на два пальца от запястья, на обратной стороне руки. Нажмите на эту точку на несколько секунд большим пальцем.

Другая антистрессовая точка расположена на тыльной стороне ладони в треугольнике между большим и указательным пальцами. Эту точку найти нетрудно, так как она очень чувствительна к нажатию. Помассируйте ее несколько секунд, зажав между большим и указательным пальцами другой руки, до появления легкого болевого ощущения.

Упражнение 7

На подошве ступни находятся многочисленные рефлекторные точки, которые оказывают расслабляющее воздействие. Их можно отлично массировать с помощью теннисного мяча.

Снимите туфли и носки и положите теннисный мяч под свод стопы. Переместите вес тела на мяч настолько, чтобы давление воспринималось как приятное и двигайте ногой вперед и назад. Благодаря давлению стимулируются нервные окончания, которые через рефлекторные круги способствуют ослаблению напряжения в отдаленных частях тела.

Упражнение 8

Лягте на спину, расслабьтесь. Теперь потянитесь так, чтобы носки ног были направлены к голове, то есть тянитесь пятками. При этом макушкой головы старайтесь достать до ближайшей стены. Превратите свое тело в натянутую струну. И, удерживая себя в таком натянутом состоянии, пропойте все гласные буквы русского алфавита: а-а-а, е-э-э, и-и-и, о-о-о, у-у-у, ы-ы-ы, э-э-э, ю-у-у, я-а-а. На каждом выдохе пойте одну букву. Десять гласных букв – десять дыханий.

Упражнение 9. «Кошечка»

Помогает снять напряжение с мышц спины и восстановить позвоночник. Встаньте на колени, обопритесь руками о пол, выпрямите спину. Ваше тело как бы образует фигуру «скамейка». На вдох выгните спину вверх, как шипящая кошка. На выдох прогнитесь в спине (не сгибая рук и ног), как кошка, припадающая к полу при поглаживаниях.

Упражнение 10. Быстрая растяжка позвоночника.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки вытяните перед собой, сцепите пальцы в «замок», указательные пальцы отогните. Поднимите руки над головой как антенну. Голова слегка опушена. Начинайте тянуться всем телом вверх, но не отрывайте пятки от пола. Тянитесь руками и макушкой головы вверх, а подбородком вниз. Тянитесь так, что бы возникло ощущение вытягивания вверх как при вставании на цыпочки (но ноги от пола не отрываем). Почувствуйте, как все тело растянулось словно струна. Удержите это ощущение и сбросьте напряжение, опустите руки. Проделайте упражнение несколько раз.

Народная мудрость гласит «Словом можно убить, словом можно вылечить». Слово очень мощный инструмент. Вторая сигнальная система есть высший регулятор человеческого поведения. Механизм словесного воздействия задействует сознательные механизмы самовнушения, и идет непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма. Самовнушение может быть в форме самоприказов, самопрограммирования, самоодобрения.

Лучше всего упражнения на самовнушение проводить утром, сразу после сна, или вечером, перед засыпанием. Почему? Работу нашего мозга можно сравнить с работой компьютера. Как и компьютер, мозг оперирует некоторым электрическим потенциалом. В отличие от компьютера, однако, мозг вырабатывает электричество, частота которого не остается фиксированной. Иногда электрическая энергия мозга колеблется быстро, со скоростью 20 и более раз в секунду. Иногда колеблется медленнее, с частотой 10 или 5 раз в секунду.

Известно, что в электронике лучшей цепью является та, которая имеет наименьший импеданс – полное сопротивление току, – поскольку такая цепь обеспечивает максимальную мощность.

Научные исследования показали, что режим работы, при котором мозг обладает наименьшим импедансом, наименьшим сопротивлением потоку мозговой электроэнергии по нервным путям, а, следовательно, работает в наиболее лучшем режиме ментальной активности, соответствует состоянию спокойствия и уравновешенности. Когда человек возбужден, охвачен страхом, раздражением, злостью, режим работы мозга значительно ухудшается. Когда возбуждение предельно превышает состояние мозговой активности, становится совершенно невозможно на чем-нибудь сконцентрировать внимание.

Человек, который не может управлять своим сознанием, становится слабым и не может справляться с возникающими проблемами. Эффективность его деятельности резко падает.

Сознательно меняя режим мозговой активности, вы приобретаете способность успешно концентрировать внимание, что способствует повышению эффективности мыслительного процесса. Можно сказать, что в спокойном состоянии мозгу ничего не мешает нормально функционировать, он как бы отделяется от тела. Он совершенно свободен и благодаря этому имеет возможность успешно решать стоящие перед вами проблемы.

Естественным образом такое состояние возникает в вашем мозгу, когда вы засыпаете. Но человек быстро проскакивает через это ценное состояние и погружается в сон. Утром, когда вы просыпаетесь, вы выходите из сна через это же оптимальное состояние и возвращаетесь в более быстрый режим работы мозга. Если у вас есть возможность, проснувшись, немного полежать в постели и заняться самовнушением, сделайте это. Если такой возможности нет, занимайтесь самовнушением в любое свободное время. Разница будет в том, что на второй способ вы потратите больше времени.

Помните, что формулировки самовнушений нужно формулировать в виде простых и кратких утверждений, с позитивной направленностью (без частицы «не»).

Упражнение 1 «Самоприказы».

Самоприказ – это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. Применяйте самоприказ, когда вы убеждены в том, что надо вести себя определенным образом, но испытываете трудности с выполнением. Например, «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», – это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики и правила работы с клиентами.

Сформулируйте самоприказ. Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, повторите его вслух (самоприказ дается себе не утром, после сна или вечером перед сном, а в момент конкретной сложной ситуации).

Упражнение 2 «Самопрограммирование».

Если вы заранее предполагаете сложности в делах, либо трудную ситуацию, целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. Вспомните ситуацию, когда вы справились с похожими трудностями. Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно использовать слова «именно сегодня». Например, «Именно сегодня у меня все получиться», «Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной», «Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, показывать образец выдержки и самообладания», «Я могу разрешить любую трудную ситуацию». Мысленно повторите этот текст несколько раз (лучше утром, пока вы еще в полурасслабленном состоянии, при этом слова можно заготовить с вечера).

Предлагаем вам некоторые варианты удачных фраз для самопрограммирования:

— Я осознаю ценность своей жизни;

— Энергия жизни, энергия молодости теперь всегда со мной;

— Я шествую с триумфом по своей благодатной жизни;

— Я рожден(а) для счастья;

— Я создан(а) только для побед;

— Моя жизнь прекрасна, а становиться еще лучше с каждым днем;

— Я излучаю счастье;

— Я наслаждаюсь жизнью.

Упражнение 3 «Самоодобрение»

В жизни люди часто не получают положительной оценки своего поведения со стороны. Это, особенно в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок, – одна из причин увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!», «У меня все получилось!», «Я справилась!». Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3-5 раз. Обязательно хвалите себя перед сном за прошедший день. Не забывайте похвалить себя утром, авансом, просто за то, что вы есть.

Упражнение 4

Хорошо работает успешное планирование и программирование своего нового рабочего дня. Это не совсем обычное планирование, оно позволит вам стать хозяином ситуации, а не подстраиваться под неё.

Проснитесь за 5 минут до звонка будильника (звонок должен звучать тихо). Вечером перед сном дайте своему подсознанию установку. Примерно такую: «Сейчас я погружаюсь в глубокий сон. Все органы и системы организма работают четко и слаженно. Я просыпаюсь за 5 минут до звонка будильника, полный сил и энергии, в прекрасном настроении».

Когда проснетесь – не спешите вставать. Пройдитесь мысленным взором по всем частям своего организма, почувствуйте, как отдохнул и восстановился ваш организм. Это приведет его в состояние готовности.

После этого задайте программу на день. Проговорите про себя свои намерения. Они должны звучать позитивно.

Например: «Сегодня я рационально распределяю время между рабочими и домашними делами. Нахожу самые убедительные и рациональные аргументы в пользу моего предложения, и успешно излагаю свои идеи руководству в режиме онлайн. Начальство одобряет мои предложения». Затем представьте предстоящий день от момента вашего подъема до того момента, когда вы снова окажетесь в постели. Пусть весь день пройдет перед вашим мысленным взором (рисуйте в воображении картины успешной реализации плана). Не пытайтесь планировать сразу много дел. После этого можете легко встать. Будильник поможет вам, если на первых порах вы, программируя свой предстоящий день, уснете.

Использование образов связанно с активным воздействием на центральную нервную систему, на наши представления и чувственные образы. Множество наших позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить воспоминания и образы, с ними связанные, то можем пережить их вновь, и даже усилить. И если словом мы воздействуем, в основном, на сознание, то образы открывают нам доступ к мощным подсознательным резервам психики. С помощью подсознания мы можем не только воспроизводить приятные воспоминания, но и моделировать желаемые ситуации.

Упражнение 1

Когда вам тяжело, вспоминайте ситуации, события, в которых вы чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно – это так называемые ваши ресурсные ситуации. Для этого попробуйте подключить все свои чувства: зрительные образы (что вы видите: облака, цветы, лес и т.д.); слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, шум дождя, звуки прибоя и т.д.); ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей, брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники и т.д.). При ощущении раздражения, напряженности и усталости:

– сядьте удобно, по возможности закрыв глаза;

– дышите медленно и глубоко;

– вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;

– проживите ее заново, вспоминая все: зрительные картинки, звуки, ощущения тела;

– побудьте внутри этой ситуации несколько минут;

– откройте глаза и вернитесь к активной деятельности.

Упражнение 2

Если вы освоили предыдущее упражнение, можно поэкспериментировать с мыслеформами. Подумайте о событии из прошлого, которое было для вас очень приятным. Задержитесь на мгновение, чтобы вернуться к этому воспоминанию, и убедитесь, что вы видите то, что видели, когда это приятное событие совершалось. Можете закрыть глаза, если так проще. Теперь, глядя на это приятное воспоминание, изменИте яркость изображения и отметьте, как изменились в ответ ваши чувства. Сначала делайте воспоминание все ярче и ярче, затем — все более и более тусклым, пока вы едва сможете различить его. Теперь снова делайте его ярче. Как это меняет ваше самочувствие? Всегда есть исключения, но для большинства из вас, если вы сделаете картину ярче, ощущения усилятся. Увеличение яркости обычно увеличивает интенсивность ощущений, а уменьшение яркости – наоборот.

Теперь подумайте о неприятном воспоминании, которое вызывает у вас неприятные эмоции. Делайте эту картину все более и более тусклой. Если вы достаточно сильно убавите яркость, она больше не будет вам досаждать. Яркость – это один из многих параметров, которые можно использовать в этом упражнении.

Поиграйте с другими переменными ваших мыслеформ. Выберите еще одно приятное воспоминание и меняйте размер картинки. Сначала делайте ее все больше и больше, а потом все меньше и меньше, отмечая, как меняются в ответ ваши ощущения. Связь обычно такова, что большая картина усиливает вашу реакцию, а меньшая, наоборот, ослабляет. Изменив размер неприятной картины, вы, вероятно, обнаружите, что ее уменьшение ослабляет ваши неприятные ощущения. Меняйте интенсивность цвета от очень ярких цветов до черно-белого. Меняйте расстояние от очень близкого до далекого. Попробуйте что-то еще (глубину, четкость, контраст и т.д.). Пробуйте менять сначала по одному элементу, затем попробуйте их комбинировать. Создавайте для себя ресурсные картинки, даже кинофильмы, и заряжайтесь позитивом.

Упражнение 3

Сядьте удобно в кресло, прикройте глаза. Представьте, что в самом центре вашего существа, вашего Я есть маленькая частица, которая очень, очень спокойна и счастлива. Ее не затрагивают волнения и тревоги, проблемы и неприятности, страхи и заботы о будущем. Она пребывает там в полнейшем мире, в силе и счастье. До нее нельзя добраться, к ней нельзя прикоснуться. Если вы хотите, ее можно представить в виде некоего образа – язычка пламени, драгоценного камня или потаенного озера, спокойного, с гладкой, без малейшей зыби поверхностью. Преисполненная глубокой умиротворенностью и радостью, спокойствием и силой, она находится в полной безопасности. Она там – глубоко в вас. Представьте теперь, что это пламя, этот драгоценный камень или это озеро, находящееся глубоко, в самом центре, в самом ядре вас, – вы сами. Представьте, что этот потаенный центр всегда пребывает в вас, оставаясь там таким же спокойным и тихим, через какие бы трудности, проблемы и беспокойства вам ни пришлось бы пройти, и что, если вы захотите, вы можете научиться в любой момент припоминать, что эта частица там. И много раз за день вы можете вспомнить об этом маленьком ядрышке внутренней умиротворенности, мысленно приобщиться к нему. Зная, что оно здесь, совсем рядом, вы будете ощущать больше спокойствия и расслабленности и одновременно больше уверенности и силы в предстоящих взаимодействиях с окружающими людьми.

Упражнение 4

Удобно устройтесь в спокойном для вас месте. Прикройте глаза, дышите ровно, глубоко и спокойно. Максимально расслабьтесь. Подумайте о тех, кто вас любит. Вспомните всех людей и в настоящем и в прошлом. Представьте каждого персонально. Окунитесь в чувство беззаветной и искренней любви. Ощущайте ее, наполняйтесь ею. Хорошо запомнив только что прочувствованное, медленно и спокойно возвращайтесь в самого себя и включайтесь в повседневную жизнь на волне любви.

Пробуйте, экспериментируйте и будьте радостны и здоровы.

Следующая статья будет посвящена приемам снятия негативных эмоций и способам формирования позитивных эмоций, способам формирования позитивного мышления и положительного образа «Я».

Предыдущая статья

Следующая статья

«Стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете».

Это высказывание принадлежит известному канадскому физиологу Гансу Селье. Собственно, он и ввел в 1936 году само понятие СТРЕСС, как эмоциональное напряжение, которое испытывает человек в результате внешних воздействий. Уместно напомнить, что стресс бывает как отрицательный, так и положительный. Правда, последствия «положительного» стресса менее долговременны и не так неприятны. (Огромный выигрыш в лотерею может, конечно, стать причиной сердечного приступа, но вряд ли, сам по себе, приведет к депрессии).

Стресс может быть краткосрочным и длительным. И тут нужно отметить, что стресс от пролетевшего мимо Вас кирпича гораздо менее разрушителен для психики, чем ежедневное хождение на нелюбимую работу. Да, да! Ежедневно отправляясь на опостылевшую службу Вы рискуете заработать себе не только пенсию, но и ряд весьма неприятных недомоганий. Такое состояние называется дистресс и требует детального разбирательства (лучше со специалистом) с принятием непростых решений. Обычно человек обнаруживает у себя такие симптомы: нежелание вставать по утрам и идти на работу, раздражительность, легкое недомогание, ощущение разбитости даже после выходных. Никто не склонен придавать этому значение, ведь всем известно, что дома хорошо, а на работе платят. И совершенно напрасно!

В данной статье мы не будем говорить о дистрессе, а расскажем пять простых и доступных способов быстро справиться со своими эмоциями в стрессовой ситуации.

Для начала немного информации. Итак, если «на пальцах», у человека имеются две сферы взаимодействия с окружающим миром: эмоциональная и осознанная (когнитивная). Они взаимосвязаны, как «сообщающиеся сосуды»: если в одном месте прибыло, то в другом, соответственно, – убыло. Самый яркий пример этому — состояние аффекта. После сильного эмоционального состояния человек ничего не может вспомнить о произошедшем. Его сознание практически было «выключено», зато эмоций «через край». А значит принцип борьбы со стрессом: совершая осознанные действия — уменьшаем эмоции.

Какие бы ни были лично Ваши проявления стресса, есть общие симптомы для каждого: мышцы напрягаются, дыхание учащается и становится поверхностным, ладони потеют и холодеют, во рту пересыхает и т.д… Это от того, что стресс провоцирует выброс определенных гормонов, которые призваны побудить человека к быстрым действиям на пределе возможностей. Кстати, весьма полезное состояние для первобытного человека, когда требовалось быстро убегать от мамонта. Тут нужно уточнить, что самое пагубное влияние на организм эти гормоны оказывают именно тогда, когда нет возможности их реализовать по прямому назначению. Кто-то даже описывает самочувствие после стресса, как абстинентный синдром, или попросту похмелье. Это состояние вредно, да и малоприятно. Поэтому первый и самый простой способ управления стрессом – снизить «градус» эмоций.

Итак, начнём:

- Громко и вслух скажите себе: «СТОП!», «ХВАТИТ», «ПРЕКРАТИ», или любое другое слово, в форме приказа и уверенным голосом. Кстати, этот способ так и называется: «Самоприказ». Звук собственного голоса снижает стресс.

- Опишите себе то, что чувствуете в данный момент. Скажите себе (лучше вслух, если это возможно): «Да, я в стрессе, мне страшно (обидно, неприятно, противно, я злюсь…» – нужное подчеркнуть).

- Обратите внимание на дыхание. Начните дышать с участием мышц живота- это понизит возбудимость нервных центров. Если позволяет ситуация – сядьте удобно, начните считать про себя или вслух: 1-2-3-4 -вдох животом; 1-2-3-4 – задержка дыхания; 1-2-3-4-5-6 – плавный выдох (можно для самоконтроля произносить в этот момент звук «С»); 1-2-3-4 – задержка дыхания; и опять 1-2-3-4 – глубокий вдох… Упражнение повторять от 3 до 5 минут.

- Переключите свое внимание со стрессогенного фактора на любой предмет, который попался Вам на глаза, и начните детально его описывать (например, перед вами авторучка: какого она цвета, какими чернилами пишет, есть ли у нее колпачок или она с кнопкой, есть ли на ней царапины или стерлось название и т.д…)

- Обратите внимание на свое тело. Обычно во время стресса мышцы напряжены. Постарайтесь их расслабить. Хотя бы снять то напряжение, которое фотографы называют «Зажим нижней челюсти» (Кстати, весьма полезное умение для хороших фотографий)).

И в заключение хочется напомнить, что в стрессовых ситуациях ежедневно оказывается каждый из нас. Важно умение «выходить» из них без вреда для своего здоровья. Тут хочется добавить, что реакция на стресс закладывается в раннем детстве, а потом «шлифуется» за годы жизни. Поэтому самый простой и удобный способ приобретения новых полезных навыков – это обратиться к психологу, который, в качестве приятного бонуса, научит как в стрессовые ситуации, по возможности, не попадать.

Автор — клинический психолог Елена Бычкова